L’incroyable business de l’édition scientifique

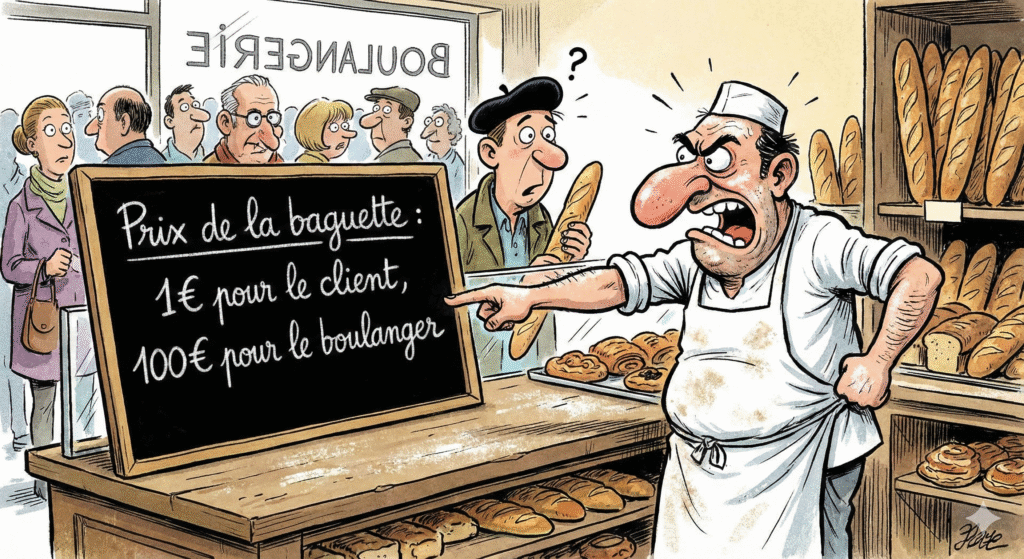

Le paradoxe de la boulangerie

Imagine un boulanger. Un artisan passionné qui se lève à 3h du matin pour pétrir sa pâte. Mais dans ce monde étrange, pour avoir le droit de mettre sa baguette au four, il doit payer une société privée.

Une fois le pain cuit, il demande à ses collègues boulangers de venir goûter pour vérifier s’il est bon. Ces collègues prennent sur leur temps de travail et font ça totalement gratuitement.

Et pour finir, le comble : si notre boulanger veut ramener une de ses propres baguettes chez lui le soir pour dîner, il doit l’acheter à un prix exorbitant à la boutique, boutique qui n’a rien fait d’autre que de coller une étiquette « Pain Validé » dessus.

Tu te dis sûrement : « Mais c’est complètement débile, personne ne ferait ça ! ».

Et pourtant… Assieds-toi bien, parce que c’est exactement comme ça que fonctionne la recherche scientifique mondiale. Ce n’est pas moi qui ai levé le lièvre, c’est Tania Louis qui a mis les pieds dans le plat lors de sa chronique dans La Dernière sur Radio Nova (je te mets le lien à la fin, c’est une pépite).

Allez, faut qu’j’te raconte comment on transforme le savoir public en cash privé.

1. « Publier ou périr » : La pression qui rend fou

Pourquoi les chercheurs, qui sont pourtant des gens intelligents, acceptent-ils de jouer à ce jeu de dupes ?

La réponse tient en trois mots : « Publish or Perish » (Publier ou périr).

C’est la loi de la jungle académique. Pour un chercheur, publier ses résultats dans une revue prestigieuse, c’est le Graal. C’est ce qui conditionne tout : sa carrière, ses financements, son recrutement, et même la réputation de son labo. Les éditeurs (les revues scientifiques) le savent très bien et ils tiennent tout le monde par la barbichette grâce à ce levier psychologique et professionnel.

Cette pression a créé des effets pervers hallucinants. Au lieu de publier une seule étude super solide et complète, certains chercheurs vont la découper en trois petits articles médiocres. C’est ce qu’on appelle le « saucissonnage ». Le but ? Gonfler les chiffres. Avoir 3 lignes sur le CV au lieu d’une.

Pour comprendre comment on en arrive là, il faut que je te présente la bête noire des labos : le H-Index (ou indice h). C’est une sorte de note, un « score d’influence » inventé par un physicien (Jorge Hirsch) pour tenter de mesurer la valeur d’un chercheur.

Le principe est mathématique, mais t’inquiète, c’est simple :

Tu as un H-Index de 10 si tu as publié 10 articles qui ont été cités au moins 10 fois chacun par d’autres chercheurs.

Sur le papier, ça semble malin. Ça mélange la quantité (tu produis beaucoup) et la qualité (les autres trouvent ça intéressant). Mais dans les faits, c’est devenu la règle du jeu à pirater.

Le piège du « One-Shot »

Imagine deux chercheurs :

- L’Expert minutieux : Il passe 5 ans sur UNE étude révolutionnaire, un pavé de 50 pages qui change tout. Il publie 1 article. Même s’il est cité 1000 fois, son H-Index restera bloqué à… 1. (Car il a 1 article cité au moins 1 fois).

- Le Stratège : Il fait le même travail, mais il découpe ses résultats. Au lieu d’un gros pavé, il publie 10 petits articles moyens. S’il s’arrange pour qu’ils soient cités chacun 10 fois (par ses copains ou lui-même), son H-Index grimpe à 10.

Aux yeux de l’administration et des financeurs qui ne lisent que les tableurs Excel, le Stratège est 10 fois meilleur que l’Expert.

C’est là que naît la dérive du saucissonnage. Pour gonfler artificiellement ce score, les chercheurs sont incités à découper leur recherche en tranches les plus fines possible (la « Least Publishable Unit » ou Plus Petite Unité Publiable). Au lieu de servir un vrai repas gastronomique (une étude complète), on te sert des centaines de tranches de salami industrielles. On dilue le savoir, on pollue la littérature scientifique avec du bruit, tout ça pour faire monter un chiffre sur un CV.

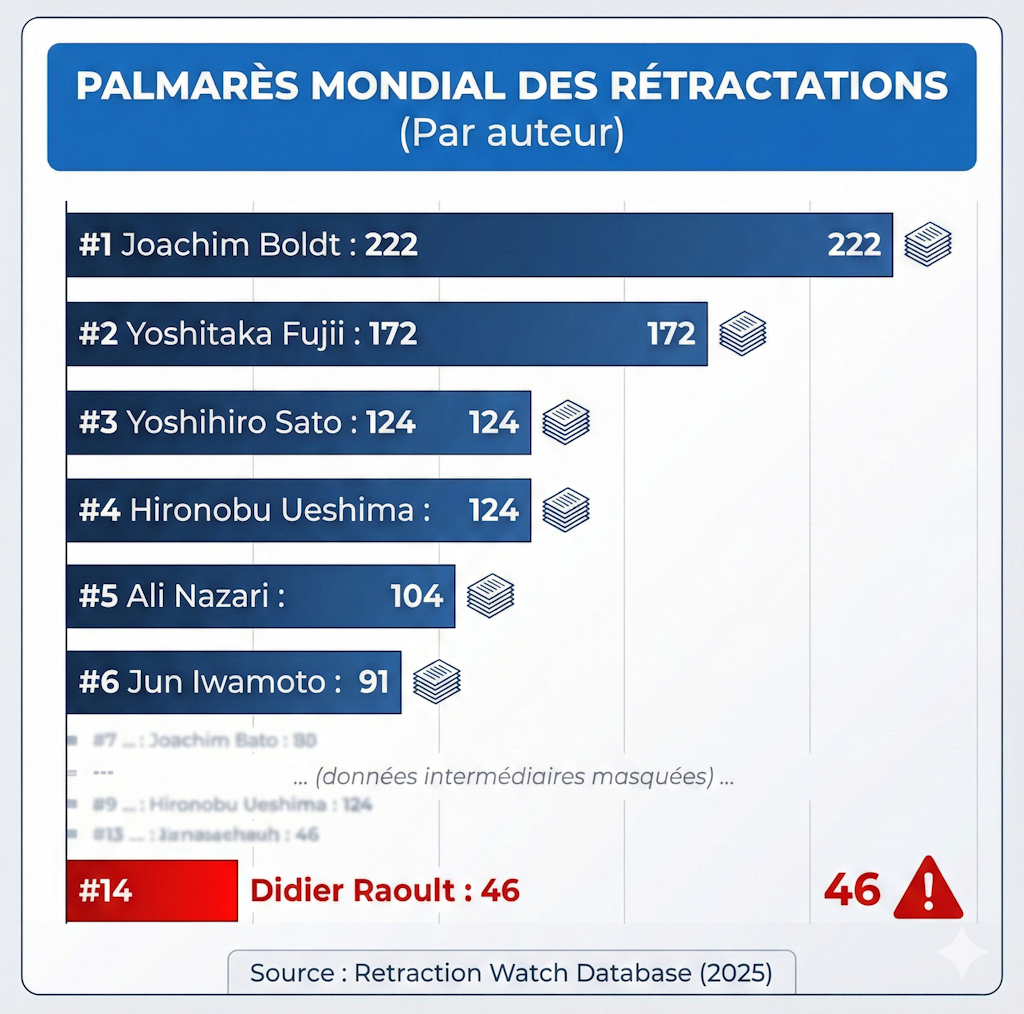

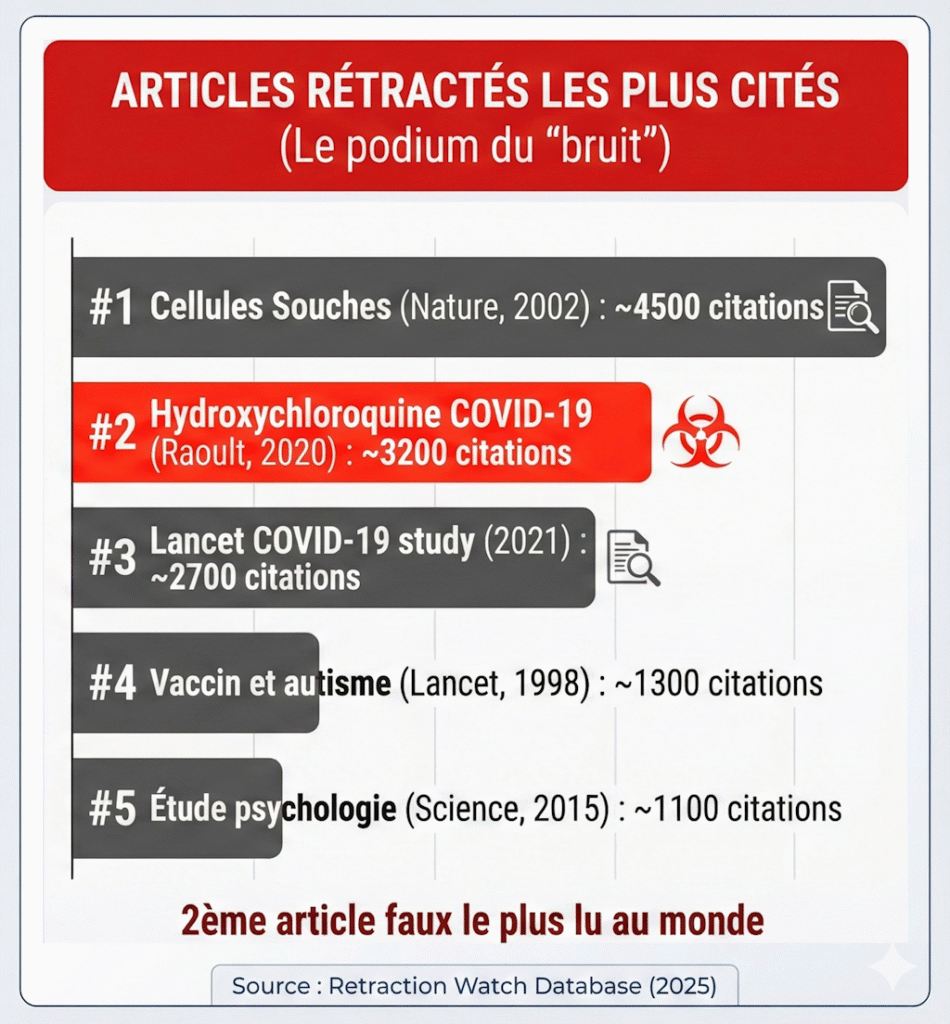

L’étude de cas : L’Empire Raoult ou le château de cartes

C’est exactement ce mécanisme pervers qui a permis l’ascension de l’IHU de Marseille. Didier Raoult affichait un H-Index « monstrueux » de 225, le classant statistiquement au niveau des Prix Nobel, voire au-dessus.

Comment un seul homme peut-il produire autant ? C’est là que le système déraille. Comme l’analyse brillamment l’article « Raoult, l’Asile et les Fous » (La Menace Théoriste, Nov 2025), on n’était plus dans de la science, mais dans une stratégie industrielle de conquête territoriale. Le « système Raoult », c’était une machine à signer :

- Le népotisme éditorial : On publie massivement dans des revues dirigées par ses propres subordonnés (pratique pour éviter les critiques).

- La signature automatique : Le patron signe tout ce qui sort du bâtiment, même s’il n’a pas tenu la pipette.

- L’éthique à géométrie variable : On réutilise le même numéro d’autorisation éthique pour des dizaines d’études différentes, comme si tu utilisais le même ticket de métro pour toute ta famille pendant un mois.

Le grain de sable : Elisabeth Bik Le système, aveuglé par ce score record, a déroulé le tapis rouge et les chéquiers pendant des années. Personne n’osait rien dire… jusqu’à ce qu’une « détective scientifique » indépendante, Elisabeth Bik, s’en mêle. Au lieu de regarder les chiffres, elle a regardé les images. Avec une patience infinie, elle a scruté les articles de l’IHU et a découvert l’impensable : des copier-coller d’images de microscopie, des graphiques dupliqués, des anomalies statistiques grossières.

Malgré le harcèlement et les menaces juridiques qu’elle a subis de la part de l’IHU, son travail a payé. La chute a été brutale. En 2024-2025, le masque tombe : Didier Raoult entre dans le Top 20 mondial des chercheurs les plus rétractés (dont les articles sont officiellement annulés pour fraude ou manque de preuves).

Le H-Index avait mesuré le volume sonore de la fanfare, mais il a fallu Elisabeth Bik et des vidéastes comme Acermendax pour nous montrer que la mélodie était fausse depuis le début.

2. La mécanique de l’arnaque

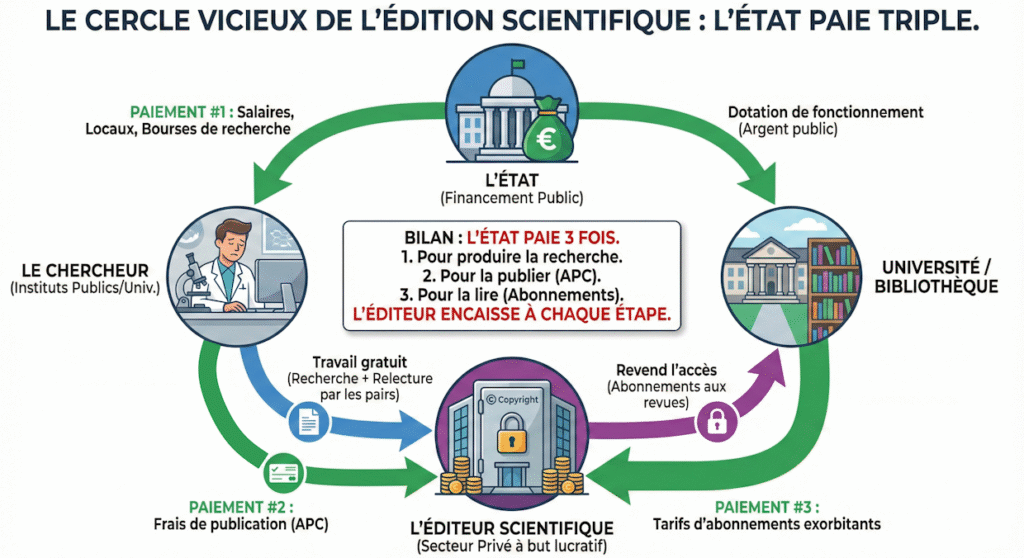

Maintenant que tu as compris pourquoi les chercheurs marchent dans la combine, regardons de plus près comment les éditeurs s’en mettent plein les poches. C’est là que ça devient croustillant (et révoltant). On va suivre l’argent public.

- Étape 1 : Payer pour travailler Le chercheur (dont le salaire est souvent payé par l’État) fait ses expériences et rédige son article. Pour le soumettre à un journal, il doit souvent payer des « frais de publication » (APC). Donc l’État paie pour produire le contenu ET pour le donner.

- Étape 2 : Travailler gratuitement Le journal reçoit l’article. Est-ce qu’il paie des experts pour le vérifier ? Que nenni ! Il envoie le texte à d’autres chercheurs (toujours payés par l’État) pour faire le « peer review » (la relecture par les pairs). Ces relecteurs font ça bénévolement, souvent soirs et week-ends, pour « la gloire de la science ». Le journal ne dépense quasiment rien en production intellectuelle.

- Étape 3 : Payer pour lire Une fois l’article validé et mis en page (souvent par le chercheur lui-même selon des templates stricts), le journal le met en ligne. Et là, surprise ! Si l’université du chercheur veut accéder à la revue, elle doit payer un abonnement hors de prix.

Le petit tacle bonus : L’option « Open Access ». Les éditeurs, grands princes, te disent parfois : « Ok, on va rendre l’article gratuit pour les lecteurs du monde entier ». Trop sympas ? Non. En échange, ils facturent à l’auteur (donc à l’État) des frais de publication trois ou quatre fois plus élevés pour « compenser ». Pile je gagne, face tu perds.

3. Des chiffres à donner le tournis

Tu penses que j’exagère ? Parlons pognon.

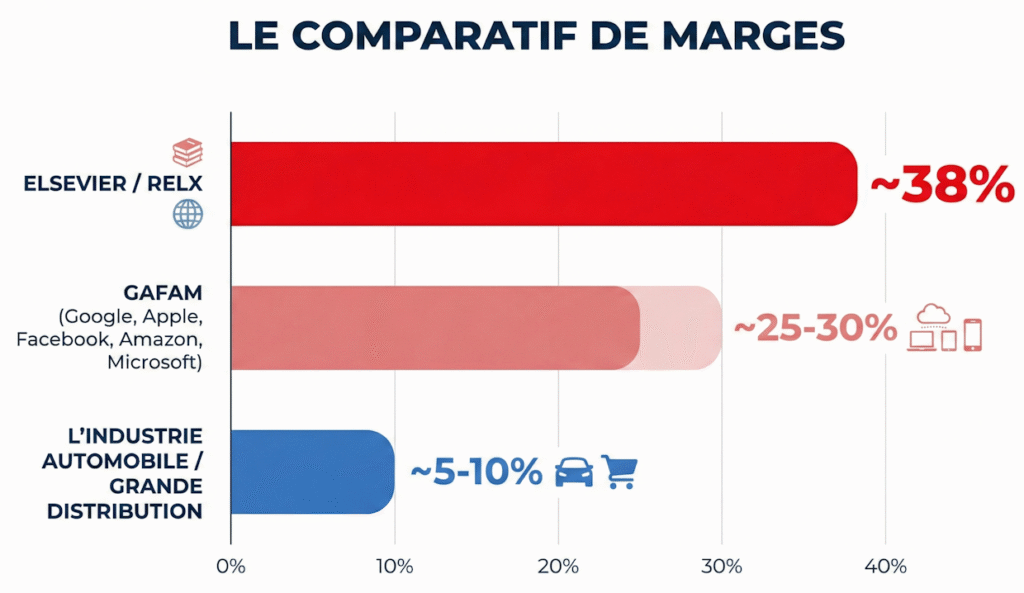

Le géant du secteur s’appelle Elsevier (filiale du groupe RELX). Leur business est tellement bien rodé que leur marge opérationnelle pour la branche scientifique tourne autour de 38%. Pour te donner une idée, c’est plus élevé que les marges de Google, Apple ou Amazon. C’est une rentabilité indécente sur le dos du service public.

En France, ce petit manège coûte environ 120 millions d’euros par an à l’État. Pour reprendre l’image marquante de Tania Louis : 120 millions, « ça financerait 2500 ans de prison pour Sarkozy ». Ou, si tu préfères être plus constructif, ça ferait un bien fou au budget de nos hôpitaux ou de nos labos qui manquent de tout.

4. La Fronde s’organise

Allez, on ne va pas se quitter sur une note dépressive. La bonne nouvelle, c’est que les scientifiques commencent à en avoir ras la pipette.

La Rébellion : De plus en plus de labos et d’universités résilient leurs abonnements exorbitants et disent « Stop ».

L’Alternative Libre : Les archives ouvertes explosent. Des plateformes comme HAL (en France) ou ArXiv permettent aux chercheurs de déposer leurs articles gratuitement. Le savoir y est libre et accessible à tous. Il y a aussi le fameux Sci-Hub (le site pirate fondé par Alexandra Elbakyan), qui permet d’accéder à presque tous les articles payants gratuitement, un acte de désobéissance civile numérique massif.

La Solution Politique : La clé, c’est de changer la façon dont on note les chercheurs. Il faut arrêter de compter les articles comme des points de fidélité au supermarché et revenir à l’évaluation de la qualité réelle de la science.

Conclusion : Le savoir est un bien commun

La science, c’est ce qui nous permet de comprendre le monde, de soigner des maladies, d’innover. Ce savoir doit être un bien commun, accessible à chaque citoyen, et non une machine à cash pour des actionnaires privés qui profitent d’un système à bout de souffle.

Si tu veux voir la chronique originale (et très drôle) qui a inspiré cet article, fonce voir la vidéo de Tania Louis. Et la prochaine fois que tu entends parler de « prestige » scientifique, souviens-toi du boulanger !