Épisode 5 : Toujours en retard (1961-1963)

Introduction : Le rendez-vous manqué

Avril 1961. Sur les plages de Cocoa Beach, en Floride, à quelques kilomètres du Cap Canaveral, l’ambiance est aux cocktails et à l’optimisme. Les journalistes du monde entier sont là, les caméras sont braquées sur le pas de tir. Pour l’Amérique, l’affaire est entendue : le mois prochain, en mai, l’astronaute Alan Shepard grimpera dans sa capsule Mercury et deviendra le premier homme à franchir la frontière de l’espace.

La victoire semble d’autant plus certaine que tout est prêt depuis des semaines. La fusée Redstone était opérationnelle, la capsule aussi. Shepard aurait même pu partir en mars. Mais Wernher von Braun, fidèle à sa prudence légendaire (et parfois exaspérante), a imposé un ultime vol d’essai à vide le 24 mars, « juste pour être sûr ». Un excès de zèle qui a fait grincer des dents à la NASA, mais qu’importe ? Ce n’est qu’un délai de quelques semaines. Après tout, les Soviétiques sont silencieux.

C’est là tout le problème.

Si les Américains avaient pu regarder à travers le Rideau de Fer, l’ambiance « vacances en Floride » se serait instantanément évaporée. Car à Baikonour, il n’y a pas de cocktails, pas de journalistes, et pas de prudence. Il y a une urgence absolue. Sergueï Korolev sait que les Américains visent mai. Il n’a donc qu’une seule option : partir en avril.

L’Amérique pense avoir course gagnée parce qu’elle court seule sur la piste éclairée. Elle s’apprête à découvrir, de la manière la plus brutale possible, qu’elle est déjà en train de perdre.

Chapitre 1 : Le Choc Gagarine

Le réveil est brutal.

Le matin du 12 avril 1961, à 7 heures de Moscou, la voix solennelle de Youri Levitan, le présentateur vedette de la radio soviétique, brise le silence : « L’Union Soviétique a lancé le premier homme dans l’espace. »

Ce n’est pas un bip-bip électronique comme pour Spoutnik. C’est un homme. Il a un nom, un visage et un grade : le major Youri Gagarine. En une phrase, l’URSS vient de transformer le programme spatial américain en une coûteuse note de bas de page.

Nom : Youri Alexeïevitch Gagarine Surnom : Le « Christophe Colomb du Cosmos » Signe distinctif : Un sourire capable de dégeler la Guerre Froide.

Le candidat idéal Fils de charpentier ayant connu l’occupation nazie, Gagarine était le « fils du peuple » rêvé pour la propagande, face à son rival Titov jugé trop intellectuel. Son sourire spontané a fait le reste, transformant un pilote inconnu en la star la plus célèbre de la planète en quelques heures.

Une icône en cage Devenu un trésor national trop précieux pour être exposé au danger, Gagarine a vécu un drame personnel : l’interdiction formelle de retourner dans l’espace. Il devra se battre des années pour obtenir le simple droit de repiloter un avion de chasse. Le destin sera cruel : il se tue le 27 mars 1968 lors d’un vol d’entraînement, à seulement 34 ans.

Le sourire qui a gagné la guerre

Si l’Histoire a retenu Gagarine, ce n’est pas seulement pour ses compétences de pilote. C’est pour son visage. Quelques semaines plus tôt, Sergueï Korolev hésitait encore entre deux candidats finaux : Guerman Titov et Youri Gagarine. Titov était brillant, intellectuel, poète à ses heures. Mais il avait un défaut : il avait l’air trop sérieux, trop « allemand » pour certains membres du Politburo. Gagarine, lui, était l’incarnation du rêve soviétique. Fils d’un charpentier et d’une laitière, il possédait une arme de destruction massive diplomatique : un sourire ravageur, d’une sincérité désarmante. Khrouchtchev a validé le casting. Ce sourire allait devoir faire le tour du monde.

108 minutes pour l’éternité

À 9h07 (heure de Moscou), au moment du décollage de la mission Vostok 1 propulsée par la fusée R-7 (une version modifiée du missile nucléaire, toujours lui), Gagarine n’a prononcé qu’un seul mot, devenu légendaire : « Poekhali ! » (« C’est parti ! »).

Contrairement aux plans américains où l’astronaute doit piloter, Gagarine est un passager. Les ingénieurs soviétiques, méfiants envers les effets de l’apesanteur sur le cerveau humain, ont verrouillé toutes les commandes manuelles. Une enveloppe scellée contenant un code de déverrouillage est à bord, à n’ouvrir qu’en cas d’urgence absolue, si le pilote est encore assez lucide pour taper le code.

Le vol est une victoire totale. En 108 minutes, Gagarine boucle un tour complet de la Terre. Il mange (du pâté en tube), il boit, il griffonne sur un carnet (dont le crayon s’envole en apesanteur), et il lâche cette phrase simple qui inspirera les poètes et terrifiera les théologiens : « Je vois la Terre… Elle est bleue. C’est magnifique. »

Le secret de la rentrée

Mais derrière la façade triomphale de la TASS (l’agence de presse soviétique), le retour sur Terre a failli tourner à la tragédie. C’est un détail qui restera secret d’État pendant trente ans.

Au moment de préparer la rentrée dans l’atmosphère, le module de service (la partie arrière du vaisseau contenant les moteurs) doit se détacher de la capsule sphérique où se trouve Gagarine. Mais les verrous pyrotechniques échouent. Le module reste accroché par un faisceau de câbles.

Conséquence : le vaisseau, déséquilibré, commence à tourner sur lui-même comme une toupie folle. Gagarine subit une force de 10 G. Il est écrasé contre son siège, au bord de l’évanouissement, alors que par le hublot, il voit les flammes du plasma lécher la carlingue. Il croit sincèrement mourir. Il murmure même un adieu à ses camarades : « Je brûle ! On se revoit au ciel ! »

C’est la chaleur de la rentrée qui le sauve : elle finit par faire fondre les câbles récalcitrants. Le module de service se détache enfin, la capsule se stabilise, et le parachute se déploie.

« Je suis soviétique ! »

La fin de l’histoire est digne d’une fable. Gagarine n’atterrit pas dans sa capsule (jugé trop dangereux par les ingénieurs pour l’impact au sol). Il s’éjecte à 7 000 mètres d’altitude et finit sa descente en parachute personnel.

Il touche le sol dans un champ près de la Volga, loin des équipes de récupération. Les premiers terriens à accueillir le premier voyageur spatial sont une paysanne, Anna Takhtarova, et sa petite-fille Rita, qui plantaient des patates. Imagine la scène : elles voient tomber du ciel un homme en combinaison orange vif, avec un énorme casque blanc marqué « CCCP », traînant un parachute. Terrifiées, elles commencent à s’enfuir.

Gagarine doit retirer son casque et courir après elles en criant : « N’ayez pas peur ! Je suis un Soviétique comme vous ! Je reviens de l’espace et j’ai besoin d’un téléphone pour appeler Moscou ! »

Le monde a changé. L’homme est allé là-haut. Et l’Amérique est humiliée.

Chapitre 2 : La timide réponse de la Nasa

Après la gifle du 12 avril, l’Amérique a la gueule de bois. Mais elle n’a pas le temps de s’apitoyer. La machine médiatique est lancée, et trois semaines plus tard, le 5 mai 1961, c’est le grand jour pour Alan Shepard.

La fusée Redstone est sur le pas de tir. Le monde entier retient son souffle devant sa télévision (car contrairement aux Soviétiques qui gardent le secret jusqu’à la réussite, la NASA diffuse ses lancements en direct, prenant le risque d’une humiliation publique).

« Houston… j’ai une envie pressante »

Avant même de quitter le sol, Shepard va vivre un calvaire qui humanise instantanément ces « demi-dieux ». L’histoire que l’on retient moins souvent, c’est ce qu’il s’est passé pendant les longues heures d’attente.

Le plan de vol prévoyait une mission très courte. Les ingénieurs n’avaient donc prévu aucun système pour… les besoins naturels. Pas de toilettes, pas de couche. Pourquoi s’encombrer ?

Sauf que le jour J, la loi de Murphy s’en mêle. Les problèmes techniques s’accumulent. Le compte à rebours est stoppé à plusieurs reprises. Shepard se retrouve sanglé dans sa capsule minuscule, sur le dos, les jambes en l’air, depuis bientôt quatre heures.

Il contacte le centre de contrôle : — « Gordon [Cooper], je dois pisser. » La réponse est froide : — « Négatif. Pas possible de sortir. Tu te retiens. » Shepard insiste. S’il sort, le lancement est annulé pour la journée. S’il reste, sa vessie va exploser. Il menace alors de se faire dessus.

C’est la panique chez les ingénieurs : la combinaison est bardée de capteurs biomédicaux électriques. L’urine (un liquide salé et conducteur) pourrait provoquer un court-circuit, griller les instruments de télémétrie, voire brûler l’astronaute ! Finalement, après une réunion de crise, l’ordre tombe : « Ok, vas-y, mais coupe le courant des capteurs d’abord. »

C’est ainsi que le premier héros de l’espace américain a décollé dans une couche de coton trempée, le dos mouillé, en attendant que l’oxygène de sa combinaison sèche le tout. Héroïque, mais pas très glamour.

Le retour à la réalité

Quand la capsule Freedom 7 s’arrache enfin du sol pour sa mission Mercury-Redstone 3, c’est un triomphe. Shepard monte, voit l’espace, et redescend sain et sauf dans l’Atlantique. Il est accueilli en héros national, parade à New York sous les confettis, et Kennedy lui remet une médaille. L’Amérique a son champion.

Mais une fois les confettis retombés, il faut regarder la vérité en face. Si on compare les données techniques, la performance américaine fait pâle figure face à celle des Soviétiques.

Gagarine a réalisé un vol orbital. Sa fusée était assez puissante pour le satelliser à 28 000 km/h. Il a bouclé un tour complet de la Terre et aurait pu rester là-haut des jours entiers.

Shepard, lui, n’a réalisé qu’un vol suborbital. Sa fusée Redstone (un vieux missile modifié) manquait cruellement de puissance. Elle l’a propulsé comme un boulet de canon : il est monté très haut (187 km), a fait une petite parabole, et est retombé. Durée totale du voyage ? 15 minutes et 22 secondes.

C’est un exploit, certes. Mais comparé aux 108 minutes et au tour du monde de Gagarine, c’est techniquement un « saut de puce ». Les Soviétiques ont couru un marathon, les Américains ont fait un sprint de 100 mètres.

Au fond, tout le monde le sait : les États-Unis sont encore en deuxième division. Pour gagner, il ne suffira pas de rattraper le retard. Il va falloir changer les règles du jeu. C’est exactement ce que Kennedy s’apprête à faire.

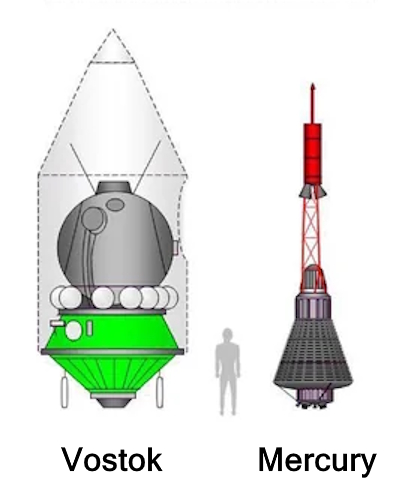

Vostok (URSS) : Le Poids Lourd

- Le véhicule : Une sphère massive de 4,7 tonnes et de 2,3 mètres de diamètre.

- L’intérieur : C’est « spacieux ». Le cosmonaute peut détacher ses sangles et flotter un peu dans la cabine.

- L’air : On y respire comme sur Terre (un mélange azote/oxygène à pression normale). C’est lourd à transporter, mais sûr.

- La philosophie : C’est un automate. Le pilote est un passager surveillé, les machines gèrent tout.

Mercury (USA) : La Boîte de Conserve

- Le véhicule : Un petit cône tronqué de seulement 1,3 tonne (la fusée américaine n’est pas assez puissante pour lever plus lourd).

- L’intérieur : C’est minuscule. On a coutume de dire qu’on ne monte pas dans une capsule Mercury, on « l’enfile ». L’astronaute est moulé dans son siège, incapable de bouger plus que les bras.

- L’air : Pour économiser du poids, la NASA choisit une atmosphère d’oxygène pur à basse pression. C’est efficace, mais c’est un piège mortel : dans cet environnement saturé, à la moindre étincelle, n’importe quel matériau devient explosif. Un pari risqué qui aura de lourdes conséquences.

- La philosophie : C’est un avion. Les astronautes (tous pilotes d’essai) ont exigé un hublot et des commandes manuelles pour pouvoir « piloter » l’engin, même si cela ne servait pas à grand-chose en orbite balistique.

Chapitre 3 : Le Bluff du Siècle

Mai 1961. John F. Kennedy est un président humilié. Non seulement l’URSS vient de lui voler la vedette avec Gagarine, mais quelques jours plus tard, il a subi un échec militaire cuisant avec le débarquement raté de la Baie des Cochons à Cuba. Son image de jeune président dynamique est en train de s’effondrer. Il lui faut une victoire. Et vite.

Il convoque ses conseillers et charge son vice-président, Lyndon B. Johnson, de répondre à une question simple : « Sur quel terrain peut-on les battre ? » Johnson se tourne vers l’expert suprême : Wernher von Braun. La réponse de l’ingénieur allemand, consignée dans un mémo secret, est d’un pragmatisme redoutable.

Le pari calculé

Von Braun explique froidement la situation : — Une station spatiale ? « Non, les Soviétiques peuvent le faire rapidement avec leurs fusées actuelles. » — Un simple survol de la Lune ? « Non, ils ont trop d’avance. »

Mais il ajoute une nuance décisive qui va tout changer : « Pour faire atterrir un homme sur la Lune et le ramener, il faut une fusée si gigantesque que ni eux, ni nous ne l’avons. Tout le monde doit repartir de zéro. C’est le seul domaine où nous avons une chance de gagner. »

C’est ce détail technique qui convainc Kennedy. Choisir la Lune n’est pas un rêve d’explorateur, c’est une tactique pour annuler l’avance soviétique en changeant l’échelle de la compétition.

« We choose to go to the Moon »

Le 25 mai 1961, devant le Congrès, Kennedy prononce l’un des discours les plus célèbres du XXe siècle. « Nous avons choisi d’aller sur la Lune. Nous avons choisi d’aller sur la Lune au cours de cette décennie… non pas parce que c’est facile, mais parce que c’est difficile. »

La foule applaudit. L’Amérique reprend espoir. La vision est grandiose, lyrique, héroïque. Mais dans les bureaux de la NASA, c’est la consternation. Les ingénieurs qui écoutent la radio sont livides. Certains pensent même que le Président a perdu la tête.

La folie des grandeurs

Pour comprendre la panique des ingénieurs, il faut regarder la réalité froide des chiffres. Au moment précis où Kennedy promet la Lune « avant la fin de la décennie » :

- Les États-Unis n’ont que 15 minutes d’expérience de vol spatial habité.

- Ils n’ont aucune idée de la consistance du sol lunaire (est-ce de la roche ? De la poussière dans laquelle on s’enfonce ?).

- Ils n’ont pas de fusée assez puissante pour quitter l’orbite terrestre.

- Ils n’ont pas d’ordinateur de navigation (les calculs se font encore largement à la main).

- Ils n’ont pas de combinaison pour sortir dans le vide.

- Ils ne savent pas comment faire se rencontrer deux vaisseaux dans l’espace (rendez-vous orbital).

C’est littéralement comme si quelqu’un, après avoir réussi à flotter 15 minutes dans sa baignoire avec des brassards, promettait de traverser l’Atlantique à la nage avant Noël.

Le « All-in »

Kennedy vient de faire un « All-in ». Il a misé tout le prestige des États-Unis et des milliards de dollars sur une main qu’il n’a pas encore. L’objectif est fixé, le budget est (presque) illimité, mais la technologie est à inventer. Et pendant que l’Amérique rêve de cratères lunaires, les Soviétiques, eux, continuent d’avancer méthodiquement. Ils n’ont pas dit leur dernier mot.

Chapitre 4 : La Frayeur

Après les belles paroles de Kennedy, il fallait revenir à la réalité. Et la réalité de 1962, c’est que les Américains n’ont toujours pas égalé le vol de Gagarine. Shepard n’a fait qu’un saut de puce. Pour aller sur la Lune, il faut d’abord prouver qu’on sait rester en orbite.

La NASA abandonne la petite fusée Redstone (trop faible) pour passer à la vitesse supérieure : la fusée Atlas. C’est un monstre, un missile nucléaire intercontinental modifié. Elle a un petit défaut : elle a tendance à exploser sur le pas de tir lors des essais. C’est sur ce baril de poudre que John Glenn prend place le 20 février 1962.

« Zero G and I feel fine »

Le décollage de la mission Mercury-Atlas 6 est un succès. Glenn devient le premier Américain à boucler une orbite terrestre. Il voit trois couchers de soleil en une journée. L’Amérique exulte. À la radio, sa voix est calme, posée. Il décrit la beauté de la Terre, les particules lumineuses qui dansent autour de son hublot (qu’il appelle des « lucioles »). Tout semble parfait.

Sauf qu’au sol, au centre de contrôle, les visages se sont décomposés.

Le voyant de la mort

Un voyant d’alarme vient de s’allumer sur les consoles de la télémétrie. Le signal « Segment 51 » indique que le bouclier thermique de la capsule Friendship 7 est déverrouillé. C’est la catastrophe absolue. Le bouclier thermique, c’est cette plaque située sous la capsule qui doit absorber la chaleur infernale de la rentrée (1 600 °C). S’il est mal fixé, il sera arraché dès que Glenn touchera l’atmosphère. L’astronaute sera incinéré en quelques secondes.

Au sol, les directeurs de vol hésitent. Faut-il prévenir Glenn ? Si c’est une fausse alerte (un bug du capteur), on va le paniquer pour rien. Si c’est vrai, il est mort et il n’y a rien à faire. Ils choisissent une voie intermédiaire, un peu tordue. Ils demandent à Glenn de vérifier des interrupteurs, sans lui dire pourquoi. Glenn, qui n’est pas idiot, sent que quelque chose cloche : « Pourquoi vous me demandez ça ? Y a-t-il un problème ? »

La solution désespérée

Finalement, le contrôle au sol prend une décision radicale et étrange. Normalement, la procédure est stricte : on utilise les rétrofusées (trois petits moteurs fixés sur le bouclier) pour freiner le vaisseau et le désorbiter. Une fois qu’elles ont fonctionné, elles deviennent des poids morts inutiles qui gênent le bouclier. On doit donc les larguer immédiatement pour exposer la surface protectrice bien lisse.

Mais l’ordre tombe : « John, ne largue pas les rétrofusées après usage. Garde-les attachées pour la rentrée. »

L’idée est la suivante : les sangles en titane qui tiennent ce paquet de rétrofusées passent par-dessus le bouclier thermique pour s’accrocher à la capsule. Si le bouclier est vraiment détaché, ces sangles pourraient le maintenir plaqué contre la capsule le temps que la pression de l’air prenne le relais. C’est du bricolage de l’extrême.

Une boule de feu et un silence de mort

La rentrée atmosphérique de John Glenn est terrifiante. Imagine la scène : il est dans sa capsule qui vibre de partout. Dehors, la température monte. Soudain, il voit des gros morceaux en feu passer devant son hublot. Il pense que c’est son bouclier qui se désintègre. Il se dit : « Ça y est, je fonds. » En réalité, ce sont les rétrofusées qui sont en train de brûler et de se disloquer, comme prévu. Mais personne ne pouvait lui garantir que le bouclier tiendrait.

Puis, c’est le blackout. Ce phénomène est connu des physiciens mais redouté des contrôleurs : la capsule rentre si vite (28 000 km/h) qu’elle comprime l’air devant elle avec une telle violence que les molécules de gaz s’ionisent et se transforment en plasma. Une gaine de feu électrique enveloppe le vaisseau et bloque toutes les ondes radio. Pendant quatre minutes interminables, Houston est sourd et aveugle. Ils savent que c’est normal, mais avec le problème du bouclier, ce silence ressemble à une condamnation à mort.

Finalement, la voix de Glenn crépite enfin dans les écouteurs, traversant le grésillement : « Boy, that was a real fireball ! » (« Mon gars, c’était une sacrée boule de feu ! »).

Il a survécu. L’enquête montrera plus tard que le bouclier était bien fixé : c’était le capteur qui était défectueux. Mais la frayeur, elle, était bien réelle. L’Amérique a égalé Gagarine, mais elle a failli perdre son héros en direct.

Zoom sur les « Calculatrices Humaines »

Dans les années 60, le mot « computer » (ordinateur) ne désignait pas une machine, mais un métier. À la NASA, c’était souvent des femmes, armées de crayons et de cerveaux prodigieux, qui calculaient les trajectoires à la main.

Parmi elles, Katherine Johnson, une mathématicienne afro-américaine, a joué un rôle crucial dans le vol de John Glenn. Alors que la NASA commençait à utiliser ses premiers ordinateurs électroniques (IBM) pour calculer l’orbite, Glenn n’avait pas confiance en ces « cerveaux électroniques » qui buggaient souvent.

Avant de monter dans la fusée, il a exigé que Katherine Johnson vérifie les chiffres de la machine à la main. Sa phrase est restée célèbre : « Si elle dit que c’est bon, alors je suis prêt à partir. » Elle a confirmé les calculs, et Glenn est parti rassuré.

Chapitre 5 : Le dernier pied de nez

Juin 1963. Le programme Mercury touche à sa fin. Les États-Unis ont réussi à envoyer quatre hommes en orbite. Ils commencent à se sentir confiants. Trop confiants ? C’est le moment que choisit le Kremlin pour sortir sa dernière carte maîtresse. Une carte que l’Amérique machiste des années 60 n’avait absolument pas vu venir.

À la NASA, l’espace est une affaire d’hommes. De « vrais durs », des pilotes d’essai qui fument le cigare et roulent en Corvette. Des femmes pilotes très compétentes (le groupe des « Mercury 13 ») ont bien tenté de passer les tests, souvent avec des résultats brillants, mais la NASA leur a claqué la porte au nez. « Pas de femmes dans l’espace », c’était la règle.

Les Soviétiques, eux, y ont vu une opportunité en or. Quoi de mieux pour prouver la supériorité du socialisme que de montrer que l’égalité hommes-femmes s’applique aussi dans les étoiles ? C’est la mission Vostok 6.

« La Mouette »

Le 16 juin 1963, le monde découvre le visage de Valentina Terechkova. Son nom de code est Tchaïka (« La Mouette »). Elle n’est pas pilote de chasse. C’est une ouvrière textile de 26 ans, secrétaire des Jeunesses Communistes, et parachutiste amatrice le week-end. C’est ce dernier détail qui a compté : comme les cosmonautes doivent s’éjecter de la capsule Vostok avant l’impact au sol, il fallait savoir sauter en parachute.

Sur le papier, c’est un triomphe absolu. Elle passe presque 3 jours dans l’espace (plus que tous les astronautes américains réunis à cette date !). Les journaux titrent sur la « Miss Univers » soviétique. Mais derrière la propagande, le vol de la « Mouette » a été un véritable calvaire.

Le vol cauchemardesque

Dès la mise en orbite, les choses se gâtent. Terechkova subit ce que l’on appelle aujourd’hui le « mal de l’espace ». Un syndrome violent et imprévisible qui frappera de nombreux astronautes après elle, mais qui est encore mal compris à l’époque. Elle est prise de nausées violentes, vomit, et finit par sombrer dans une sorte de léthargie. Au sol, Korolev s’énerve : elle ne répond plus aux appels radio, ou alors de manière confuse. À un moment, elle s’endort même d’épuisement alors qu’elle doit effectuer des manœuvres.

Mais le pire a été évité de justesse. C’est un secret qu’elle gardera pendant 30 ans, à la demande expresse de Korolev. En vérifiant ses instruments, Terechkova remarque une anomalie terrifiante : le programme de vol automatique a été monté à l’envers ! Les ingénieurs ont programmé le vaisseau pour qu’il s’éloigne de la Terre au moment du freinage, au lieu de redescendre. Si elle n’avait rien fait, les rétrofusées l’auraient propulsée vers l’espace profond, la condamnant à une mort lente par asphyxie.

Elle signale l’erreur au sol. Les ingénieurs corrigent le tir en urgence et lui envoient les nouvelles données qu’elle doit entrer manuellement dans l’ordinateur de bord. Elle réussit la manœuvre, s’éjecte, et atterrit tant bien que mal, le visage tuméfié par le choc du casque lors de l’ouverture du parachute.

« Plus jamais ! »

Le retour sur Terre est triomphal pour les caméras. Khrouchtchev est aux anges. Mais en coulisses, Sergueï Korolev est furieux. Il juge la performance de Terechkova « hystérique » et peu professionnelle (ignorant sans doute que le vaisseau défectueux n’a pas aidé). Sa sentence est brutale et sexiste : « Tant que je serai en vie, plus jamais une femme ne mettra les pieds dans l’espace. »

Il tiendra parole. L’URSS mettra 19 ans avant d’envoyer une autre femme là-haut. Mais pour l’instant, l’illusion est parfaite. En 1963, l’Union Soviétique semble invinciblé. Elle a le premier homme, la première femme, les vols les plus longs, les fusées les plus grosses.

Pourtant, c’est le chant du cygne. Car pendant que Moscou célèbre ses héros, aux États-Unis, les ingénieurs travaillent dans l’ombre sur un nouveau vaisseau qui va tout changer. Son nom : Gemini.

Conclusion : La fin des débuts

En mai 1963, le programme Mercury tire sa révérence avec le vol de Gordon Cooper, qui passe 34 heures en orbite. C’est un succès indéniable. En deux ans, l’Amérique est passée de l’humiliation totale à une égalité honorable. Elle a prouvé qu’elle pouvait envoyer des hommes là-haut, les faire tourner autour de la Terre, et les ramener vivants.

Mais si on regarde les choses froidement, à la fin de cette année 1963, la Lune semble encore être une chimère inatteignable.

Le mur technologique

Pourquoi ? Parce que pour aller sur la Lune, il ne suffit pas de savoir « survivre » en orbite comme dans une boîte de conserve. Le plan lunaire exige des manœuvres que personne n’a encore jamais tentées, ni les Russes, ni les Américains :

- Il faut savoir changer d’orbite à volonté (piloter vraiment, pas juste subir).

- Il faut savoir sortir du vaisseau et travailler dans le vide (EVA).

- Il faut savoir tenir deux semaines dans l’espace sans devenir fou ou physiquement inapte.

- Surtout, il faut savoir trouver un autre vaisseau minuscule dans l’immensité du noir et s’y amarrer (le rendez-vous spatial).

À ce jour, le score sur toutes ces compétences est de : 0 – 0.

L’école de l’espace

La course aux « premières fois » médiatiques (premier homme, première femme) est terminée. Maintenant, le vrai travail d’ingénieur commence. Il va falloir tout apprendre, étape par étape, dans la douleur et le risque.

Pour cela, la NASA a un plan. Un nouveau vaisseau est en construction. Il n’est pas beau, il est étroit, il ressemble à une 2CV de l’espace, mais c’est lui qui va devoir tout faire. C’est le programme le plus méconnu du grand public, coincé entre les pionniers de Mercury et les superstars d’Apollo. Pourtant, c’est le plus important de tous.

Dans le prochain épisode, nous entrerons dans l’ère de la maturité. Préparez vos cahiers, on retourne à l’école. Bienvenue dans le programme Gemini.