Épisode 12 : Poignée de Main dans l’Espace (1975)

Introduction

Le 8 février 1974, la capsule Apollo de Skylab 4 amerrit dans le Pacifique après 84 jours en orbite. Skylab reste là-haut, vide, sa mission accomplie. De l’autre côté du rideau de fer, l’Union soviétique continue son programme Saliout. Saliout 4, lancée le 26 décembre 1974, fonctionne parfaitement. Les deux superpuissances ont appris, douloureusement parfois, à habiter l’orbite terrestre. Mais elles l’ont fait séparément, chacune dans son coin, chacune avec ses secrets. La compétition continue, froide, silencieuse, méfiante.

Sauf que quelque chose change dans les années 1970. La Guerre froide commence à se réchauffer. Pas beaucoup, mais un peu. On appelle ça la Détente. Après la crise de Cuba en 1962, les deux superpuissances ont compris qu’elles jouaient avec le feu. Alors, les dirigeants parlent. Nixon et Brejnev se rencontrent, signent des traités. Et dans ce contexte de dégel timide, une idée improbable surgit : et si la conquête spatiale, qui a été pendant 15 ans le symbole de la rivalité Est-Ouest, devenait un symbole de coopération ?

Le 24 mai 1972, lors d’un sommet à Moscou, le président américain Richard Nixon et le Premier ministre soviétique Alexeï Kossyguine signent un accord historique : un accord de coopération spatiale. Objectif : réaliser une mission conjointe en juillet 1975. Deux vaisseaux, un américain et un soviétique, qui se rencontrent en orbite, s’amarrent, et permettent à leurs équipages de se serrer la main dans l’espace. Ça semble simple, presque naïf. Mais techniquement, c’est un cauchemar. Il va falloir trois ans de préparation intensive, des centaines d’ingénieurs des deux côtés, et une volonté politique rare pour que ça marche. Bienvenue dans l’histoire d’Apollo-Soyuz, la première mission spatiale internationale. Une mission qui devait marquer le début de la coopération dans l’espace. Spoiler : elle marquera surtout une parenthèse. Une belle parenthèse, certes, mais une parenthèse quand même.

Chapitre 1 : Le Contexte — Quand la Guerre Froide Se Réchauffe (1962-1975)

Pour comprendre pourquoi Apollo-Soyuz a eu lieu en 1975, il faut remonter à octobre 1962. La crise de Cuba. Pendant 13 jours, le monde retient son souffle. Les Soviétiques ont installé des missiles nucléaires à Cuba, à 150 kilomètres des côtes américaines. Kennedy impose un blocus naval. Les navires soviétiques approchent. Si un seul coup de feu part, c’est la guerre nucléaire. L’apocalypse. Finalement, Khrouchtchev recule, retire les missiles. Le monde respire. Mais le traumatisme reste. Les deux superpuissances réalisent qu’elles viennent de frôler l’extinction de l’espèce humaine. Pour quoi ? Pour de l’orgueil politique. Ça commence à faire réfléchir. Pas immédiatement, pas radicalement, mais progressivement, l’idée émerge qu’il faut parler, négocier, trouver des compromis. Parce que l’alternative, c’est la fin du monde. En 1963, les États-Unis et l’URSS signent le Traité d’interdiction partielle des essais nucléaires, qui interdit les tests nucléaires dans l’atmosphère, sous l’eau et dans l’espace. C’est un premier pas. Petit, mais symbolique. En 1968, le Traité de non-prolifération nucléaire est signé, limitant la diffusion des armes atomiques. Et dans les années 1970, sous l’impulsion de Nixon et de son conseiller Henry Kissinger côté américain, et de Leonid Brejnev côté soviétique, la Détente s’installe.

La Détente, c’est un mot élégant pour dire : « On continue à se détester, mais on essaye de ne pas se tuer. » Les motivations sont pragmatiques. Pour l’URSS, la course aux armements coûte une fortune que l’économie soviétique, rigide et inefficace, peine à supporter. L’URSS a besoin d’accéder aux technologies occidentales, de réduire les dépenses militaires, de stabiliser sa situation. Pour les États-Unis, embourbés dans la guerre du Vietnam (qui coûte des milliards et divise le pays), la Détente permet de réduire les tensions avec l’URSS, de jouer la carte chinoise (Nixon visite la Chine en 1972, ouvrant un dialogue avec Pékin pour isoler Moscou), et de se concentrer sur les problèmes intérieurs. Les deux superpuissances signent le traité SALT I le 26 mai 1972, qui gèle pour cinq ans le nombre de missiles balistiques intercontinentaux. Ce n’est pas le désarmement, mais au moins, on arrête d’en construire plus. En 1973, Nixon et Brejnev signent un accord de prévention de la guerre nucléaire, promettant de se consulter en cas de crise pour éviter une escalade accidentelle. Et le 1er août 1975, les accords d’Helsinki sont signés par 35 pays (dont les États-Unis, l’URSS, et la majorité des pays européens), reconnaissant les frontières de l’après-guerre et s’engageant sur les droits humains (avec des résultats mitigés, mais l’intention compte).

C’est dans ce contexte que l’idée d’une mission spatiale conjointe prend forme. Pourquoi l’espace ? Parce que l’espace, depuis Spoutnik en 1957, a été le terrain de jeu symbolique de la Guerre froide. Chaque lancement, chaque exploit, chaque première était une démonstration de supériorité technologique et, par extension, idéologique. Les Soviétiques ont gagné les premières manches (premier satellite, premier homme, première sortie extravéhiculaire, première station spatiale), mais les Américains ont remporté le grand prix : la Lune. Après Apollo 11 en 1969, la course a perdu de son intensité. Les deux superpuissances se sont concentrées sur les stations orbitales. Et maintenant, en 1972, alors que la Détente progresse sur le plan diplomatique, pourquoi ne pas montrer au monde que la coopération est possible, même entre ennemis ? Une mission conjointe dans l’espace, retransmise en direct à la télévision mondiale, avec des astronautes et des cosmonautes qui se serrent la main en orbite, ce serait un coup de communication formidable. Un symbole de paix. Ou du moins, de non-agression.

Le 24 mai 1972, lors d’un sommet à Moscou, Richard Nixon et Alexeï Kossyguine signent l’Accord sur la coopération dans l’exploration et l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques. Le texte prévoit plusieurs domaines de collaboration : échange de données scientifiques, développement de systèmes de sauvetage compatibles (pour qu’un vaisseau puisse secourir l’autre en cas d’urgence), et surtout, une mission conjointe en 1975. Deux vaisseaux — un Apollo américain et un Soyouz soviétique — se rencontreront en orbite, s’amarreront, et leurs équipages se rencontreront. Coût estimé : des millions de dollars, partagés entre les deux pays (les Américains payant la majorité). Délai : trois ans. Juillet 1975. C’est serré, mais c’est faisable. Enfin, en théorie. Parce qu’en pratique, il faut résoudre un problème majeur : les deux vaisseaux sont totalement incompatibles.

Chapitre 2 : Les Défis Techniques — Marier l’Eau et le Feu

Apollo et Soyouz, ce sont deux philosophies de conception spatiale radicalement différentes. Elles reflètent les cultures d’ingénierie des deux superpuissances. Les Américains ont conçu Apollo pour aller sur la Lune : légèreté, compacité, oxygène pur à basse pression pour réduire le poids, systèmes manuels pour que l’astronaute garde le contrôle. Les Soviétiques ont conçu Soyouz pour être robuste, fiable, automatisé au maximum, avec une atmosphère proche de celle de la Terre pour que les cosmonautes n’aient pas à s’adapter. Résultat : tout est différent. Les systèmes d’amarrage ne sont pas compatibles. Les pressions atmosphériques ne correspondent pas. Les procédures de rendez-vous orbital diffèrent. Et pour couronner le tout, les deux équipages ne parlent pas la même langue. Si on veut que ces deux vaisseaux se rencontrent en orbite et que leurs équipages se serrent la main, il va falloir inventer des solutions. C’est exactement ce que vont faire des centaines d’ingénieurs américains et soviétiques pendant trois ans.

Premier problème : l’atmosphère. À l’intérieur d’Apollo, l’atmosphère est composée d’oxygène pur à basse pression (environ 0,34 atmosphère, soit 34 % de la pression terrestre normale). Pourquoi ? Parce que c’est plus léger. Moins de pression signifie des parois plus fines, donc moins de poids. Et dans l’espace, chaque kilogramme compte. De plus, avec de l’oxygène pur, pas besoin de transporter de l’azote (qui ne sert à rien pour respirer). C’est efficace, économique. Mais c’est aussi dangereux. L’oxygène pur à haute concentration est un comburant puissant : tout brûle beaucoup plus facilement. C’est exactement ce qui a causé l’incendie d’Apollo 1 le 27 janvier 1967 (oxygène pur sous pression au sol, étincelle, incendie foudroyant, trois astronautes morts en moins de 30 secondes). Après ce drame, la NASA a modifié les procédures : au sol, Apollo utilise un mélange azote/oxygène à pression normale. Mais en orbite, une fois en apesanteur, Apollo passe à l’oxygène pur à basse pression. Pourquoi ? Parce que les combinaisons spatiales fonctionnent mieux à basse pression (plus facile de bouger les articulations). C’est un compromis technique.

À l’intérieur de Soyouz, l’atmosphère est un mélange azote/oxygène à pression normale (1 atmosphère, comme sur Terre au niveau de la mer). Pourquoi ? Parce que c’est plus sûr. Pas de risque d’incendie explosif. Et surtout, les cosmonautes n’ont pas besoin de s’adapter : ils respirent la même chose qu’au sol. C’est plus confortable, plus rassurant. Mais c’est aussi plus lourd. Les parois de Soyouz doivent résister à une pression trois fois plus élevée que celles d’Apollo, donc elles sont plus épaisses, plus lourdes. Le problème, c’est que ces deux atmosphères sont incompatibles. Si on ouvre directement une écoutille entre Apollo (0,34 atm d’oxygène pur) et Soyouz (1 atm d’azote/oxygène), que se passe-t-il ? L’air de Soyouz se précipite dans Apollo, la pression monte brutalement, les structures d’Apollo ne sont pas conçues pour ça. Ou pire, si on égalise à 0,34 atm, l’air de Soyouz s’échappe, la pression chute, et les cosmonautes risquent l’hypoxie. Impossible. Il faut un sas de transition. Un module intermédiaire qui permette d’adapter progressivement la pression entre les deux vaisseaux.

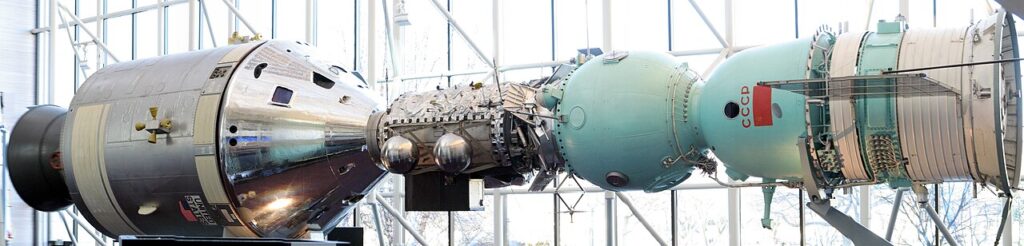

Deuxième problème : l’amarrage. Les systèmes d’amarrage d’Apollo et de Soyouz sont complètement différents. Apollo utilise un système de cône et réceptacle : un vaisseau a un cône pointu (la sonde), l’autre a un réceptacle avec un trou. Le cône s’insère dans le trou, des loquets se ferment, et les deux vaisseaux sont solidaires. C’est simple, mais c’est asymétrique : il faut qu’un vaisseau soit « actif » (avec le cône) et l’autre « passif » (avec le réceptacle). Ça fonctionne bien quand les deux vaisseaux sont du même type (comme lors des missions Gemini ou Apollo). Mais avec Apollo et Soyouz, qui est actif, qui est passif ? Et surtout, les dimensions ne correspondent pas. Le cône d’Apollo ne rentre pas dans le réceptacle de Soyouz, et vice versa. Il faut inventer un nouveau système. Un système androgyne, c’est-à-dire sans distinction actif/passif. Les deux vaisseaux ont le même mécanisme, et chacun peut s’amarrer à l’autre, peu importe qui approche. C’est ce que les ingénieurs soviétiques et américains vont développer ensemble : l’APAS (Androgynous Peripheral Attach System, système de fixation périphérique androgyne). Le mécanisme est brillant. Chaque vaisseau dispose d’un anneau métallique avec trois plaques pétales qui guident l’approche. Lorsque les deux vaisseaux se touchent, les plaques se replient, les anneaux s’emboîtent, et des amortisseurs hydrauliques absorbent le choc du contact (appelé soft docking, amarrage doux). Ensuite, un système de câbles rétracte les anneaux pour comprimer les joints d’étanchéité, et huit loquets structurels se ferment pour verrouiller solidement les deux vaisseaux (hard docking, amarrage dur). Le système peut fonctionner dans les deux configurations : soit un anneau est déployé (actif) et l’autre rétracté (passif), soit les deux sont actifs. Polyvalent, élégant, et surtout, compatible. L’APAS deviendra plus tard le standard international pour l’amarrage spatial (utilisé sur la navette spatiale, sur l’ISS).

Troisième problème : la langue. Les astronautes américains parlent anglais. Les cosmonautes soviétiques parlent russe. Aucun des deux groupes ne maîtrise couramment la langue de l’autre. Et dans l’espace, où chaque seconde compte lors d’une urgence, l’incompréhension linguistique peut être mortelle. Imagine : un problème technique survient, un cosmonaute crie en russe, l’astronaute ne comprend pas, et le temps de traduire, c’est trop tard. Inacceptable. Il faut que les deux équipages puissent communiquer directement, sans interprète, sans délai. La solution : une formation linguistique intensive. Pendant trois ans, les astronautes américains apprennent le russe, et les cosmonautes soviétiques apprennent l’anglais. Pas de façon superficielle, mais de façon opérationnelle : vocabulaire technique, phrases de procédure, ordres d’urgence. Des glossaires bilingues sont créés, avec les termes essentiels traduits précisément (pas de synonymes approximatifs). Les deux équipages s’entraînent ensemble, d’abord à Houston, puis à Moscou, puis à nouveau à Houston. Ils répètent les procédures d’amarrage en anglais, puis en russe, jusqu’à ce que ça devienne automatique. Ils apprennent même les blagues de l’autre culture (Tom Stafford, le commandant américain, racontera plus tard que son russe s’améliorait plus vite quand il apprenait des jurons que des phrases techniques). L’objectif : créer un « espéranto spatial », une langue commune minimale qui permette de travailler ensemble en orbite.

Quatrième problème : le module d’amarrage. Même avec l’APAS et la formation linguistique, il reste un obstacle majeur : comment connecter physiquement Apollo et Soyouz tout en gérant la différence de pression ? La solution : construire un module d’amarrage universel qui servira de sas de transition entre les deux vaisseaux. Ce module, développé par Rockwell International (le même constructeur qui a fait les modules de commande Apollo), est essentiellement un cylindre pressurisé de 3,15 mètres de long et 1,4 mètre de diamètre (au maximum), pesant 2 012 kilogrammes. Il a deux extrémités : une avec un APAS pour se connecter à Soyouz, l’autre avec un système d’amarrage Apollo pour se connecter au module de commande. À l’intérieur, il y a des vannes de contrôle de pression, des réservoirs d’oxygène et d’azote, des masques à oxygène d’urgence, un extincteur, des systèmes de communication, et des panneaux de contrôle. Le principe de fonctionnement est simple (en théorie) : quand Apollo et Soyouz sont amarrés au module, celui-ci peut ajuster sa pression interne entre 0,34 et 1 atmosphère. Les astronautes ferment les écoutilles de chaque côté, modifient la pression dans le module, puis ouvrent l’écoutille du vaisseau qu’ils veulent visiter. C’est un sas mobile, un adaptateur atmosphérique. Sans ce module, la mission serait impossible.

Pendant trois ans, de mai 1972 à juillet 1975, des centaines d’ingénieurs, de techniciens, de traducteurs, de médecins travaillent ensemble. Des délégations américaines viennent à Moscou, des délégations soviétiques viennent à Houston. Les deux camps partagent leurs plans, leurs spécifications techniques, leurs procédures. C’est du jamais vu. Pendant toute la Guerre froide, les programmes spaciaux étaient ultra-secrets. Les Soviétiques ne disaient rien, cachaient tout, mentaient sur leurs échecs. Les Américains gardaient leurs technologies militaires classifiées. Et là, soudainement, on partage. Pas tout, évidemment. Les systèmes militaires restent secrets. Mais les technologies civiles, les standards d’amarrage, les procédures de sécurité : tout est mis sur la table. C’est un exercice de confiance inédit. Et ça fonctionne. En 1975, tout est prêt. Les vaisseaux sont modifiés, les équipages sont entraînés, le module d’amarrage est testé. Il ne reste plus qu’à voler.

Chapitre 3 : Les Équipages — Vétérans et Symboles

L’équipage américain (Apollo) est composé de trois hommes. À la tête, Thomas P. Stafford, 44 ans, commandant de la mission. Stafford est un vétéran absolu de l’ère Gemini et Apollo. Il a volé sur Gemini 6A (décembre 1965, premier rendez-vous orbital avec Gemini 7), Gemini 9A (juin 1966, rendez-vous avec une cible défectueuse et sortie extravéhiculaire), et Apollo 10 (mai 1969, la répétition générale avant Apollo 11, où il a piloté le module lunaire Snoopy jusqu’à une quinzaine de kilomètres de la surface de la Lune). Trois vols spatiaux, une expertise reconnue en rendez-vous orbital. Personne ne connaît mieux que lui les procédures d’approche, d’amarrage, de pilotage en orbite. C’est l’homme idéal pour cette mission. En plus, Stafford a un tempérament calme, diplomate, patient. Qualités essentielles pour une mission internationale où les tensions culturelles et politiques peuvent surgir à tout moment. Il a appris le russe de façon intensive pendant trois ans. Quand il parlera aux cosmonautes, ce sera en russe. Pas parfait, avec un accent texan prononcé, mais compréhensible. Les Soviétiques apprécieront l’effort.

Le deuxième membre de l’équipage est Vance D. Brand, 44 ans, pilote du module de commande. C’est son premier vol spatial. Brand a été sélectionné comme astronaute en 1966, a servi dans l’équipage de soutien pour Apollo 8 et Apollo 13, mais n’a jamais volé. Apollo-Soyuz est sa première chance. Pourquoi choisir un rookie pour une mission aussi sensible ? Parce que Brand est un pilote exceptionnel, méticuleux, et qu’il a participé activement à la conception du module d’amarrage. Il connaît chaque valve, chaque câble, chaque procédure. Et surtout, il parle russe (niveau intermédiaire, mais fonctionnel). Brand sera responsable de piloter le module de commande Apollo, de gérer les systèmes pendant l’amarrage, et de coordonner les communications avec le sol. Un poste crucial.

Le troisième est Donald K. « Deke » Slayton, 51 ans, pilote du module d’amarrage. Et c’est là que l’histoire devient émouvante. Deke Slayton est l’un des Mercury Seven, les sept premiers astronautes sélectionnés par la NASA en avril 1959. Il devait voler sur Mercury-Atlas 7 en mai 1962. Mais en mars 1962, les médecins détectent une fibrillation auriculaire, une arythmie cardiaque bénigne mais suffisante pour le mettre au sol. Interdiction de voler. Pour des raisons médicales, pas techniques. Slayton est dévasté. Ses six collègues du groupe Mercury Seven volent les uns après les autres : Shepard, Grissom, Glenn, Carpenter, Schirra, Cooper. Lui reste cloué au sol. Il devient directeur des équipages d’astronautes (Director of Flight Crew Operations), responsable de la sélection et de l’affectation des équipages pour toutes les missions. Un poste important, mais pas ce qu’il voulait. Lui, il voulait voler. Pendant 13 ans, il regarde ses collègues partir dans l’espace, pendant que lui gère les planning au sol. Puis, en mars 1972, miracle : les médecins revoient son cas. L’arythmie est toujours là, mais elle est stable, contrôlée, non dangereuse. Et surtout, après des années de lobbying de la part de Slayton, la NASA accepte enfin de le réhabiliter. Il est autorisé à voler. À 51 ans, après 13 ans d’attente, Deke Slayton va enfin aller dans l’espace. Apollo-Soyuz sera son premier et unique vol. Quand on lui demande comment il se sent, il répond simplement : « I’ve waited a long time for this » (« J’ai attendu longtemps pour ça »). L’émotion dans sa voix est palpable. Pendant la mission, Slayton sera responsable du module d’amarrage : contrôle de la pression, gestion des transferts entre les vaisseaux, coordination des activités conjointes. Un rôle technique essentiel, et une rédemption personnelle.

L’équipage soviétique (Soyouz 19) est composé de deux hommes. À la tête, Alexeï Arkhipovich Leonov, 41 ans, commandant. Leonov est une légende vivante du programme spatial soviétique. Le 18 mars 1965, lors de la mission Voskhod 2, Leonov a effectué la première sortie extravéhiculaire de l’histoire : 12 minutes à flotter dans le vide cosmique, attaché au vaisseau par un simple câble. Une première absolue, un exploit qui a stupéfié le monde entier. Mais ce qu’on sait moins, c’est que cette sortie a failli le tuer. Sa combinaison spatiale, soumise au vide spatial, s’est rigidifiée et gonflée comme un ballon. Leonov ne pouvait plus plier les bras, plus bouger les doigts, plus rentrer dans le sas. Il a dû dépressuriser partiellement sa combinaison (risque énorme de décompression) pour réussir à se replier et rentrer tête la première dans le sas au lieu des pieds. Il a survécu de justesse, épuisé, en sueur, au bord de l’évanouissement. Mais il a survécu. Depuis, Leonov est un héros national, un cosmonaute respecté, charismatique, aimé du public. Il dessine (il est un artiste accompli, et ses aquarelles de l’espace sont célèbres), il parle bien, il a du charisme. C’est le visage idéal pour représenter l’URSS dans une mission internationale.

Mais Leonov a aussi vécu une autre tragédie, plus personnelle. En juin 1971, il devait commander la mission Soyuz 11 vers Saliout 1. Trois jours avant le décollage, son ingénieur de vol, Valery Kubasov, a été suspecté de tuberculose (fausse alerte, mais les médecins ont préféré être prudents). Par procédure, tout l’équipage principal a été remplacé par l’équipage de réserve : Dobrovolsky, Volkov, Patsayev. Leonov a regardé son équipage de réserve décoller à sa place. Et il a regardé, impuissant, les trois hommes mourir lors du retour, victimes d’une dépressurisation. Si Kubasov n’avait pas été mis au sol, c’est Leonov qui serait mort dans Soyouz 11. Cette pensée le hante. Quand on lui demande s’il a peur de voler à nouveau, il répond calmement : « J’ai déjà eu ma part de chance. » Apollo-Soyuz est son retour en orbite, quatre ans après avoir échappé à la mort. Le deuxième membre de l’équipage est Valery Nikolayevich Kubasov, 40 ans, ingénieur de vol. Oui, le même Kubasov qui a été suspecté de tuberculose en 1971 et qui a involontairement sauvé la vie de Leonov. Kubasov est un ingénieur brillant, vétéran de Soyouz 6 (octobre 1969), spécialiste des systèmes de propulsion et d’amarrage. C’est lui qui gérera les aspects techniques de l’amarrage avec Apollo, qui surveillera les systèmes de Soyouz, qui coordonnera avec le centre de contrôle à Moscou. Leonov et Kubasov forment une équipe soudée, professionnelle, expérimentée. Ils ont travaillé ensemble pendant des années. Ils se font confiance.

Pendant trois ans, les deux équipages s’entraînent ensemble. D’abord séparément : les Américains à Houston, les Soviétiques à la Cité des Étoiles près de Moscou. Puis ensemble : des délégations croisées, des simulations conjointes, des répétitions de procédures. Stafford et Leonov développent une amitié sincère. Ils mangent ensemble, boivent ensemble (du cognac soviétique et du bourbon texan), plaisantent ensemble malgré la barrière linguistique. Stafford apprend à dire en russe : « Очень рады вас видеть » (« Très heureux de vous voir »), la phrase qu’il prononcera lors de l’ouverture de l’écoutille. Leonov apprend à dire en anglais : « Glad to see you. » Ils répètent ces phrases des dizaines de fois, jusqu’à ce qu’elles sonnent naturelles. Les équipes au sol, également, apprennent à travailler ensemble. Les contrôleurs de Houston et de Moscou échangent des procédures, établissent des protocoles de communication, synchronisent leurs horloges. En juillet 1975, tout le monde est prêt. Les vaisseaux sont sur leurs pas de tir. Les équipages sont au sommet de leur forme. Le monde entier regarde. Il ne reste plus qu’à voler.

Chapitre 4 : La Mission — 15-24 Juillet 1975

Le 15 juillet 1975, à 05h20 heure locale (12h20 UTC), une fusée Soyouz décolle du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. À son sommet, le vaisseau Soyouz 19 avec Alexeï Leonov et Valery Kubasov. Le décollage est parfait. La fusée traverse les couches de l’atmosphère, largue ses étages successifs, et injecte Soyouz en orbite circulaire à environ 220 kilomètres d’altitude. Leonov et Kubasov sont en orbite. Sept heures plus tard, à 12h50 heure locale de Floride (19h50 UTC), une fusée Saturn IB décolle du complexe de lancement 39B au Centre spatial Kennedy. À son sommet, le module de commande Apollo avec Tom Stafford, Vance Brand, et Deke Slayton, ainsi que le module d’amarrage attaché entre Apollo et l’étage supérieur de la fusée. C’est le dernier décollage d’une fusée Saturn de l’histoire (la Saturn IB est une version réduite de la Saturn V, utilisée pour les missions en orbite terrestre comme Skylab et Apollo-Soyuz). C’est aussi le dernier vol d’un vaisseau Apollo. La fin d’une époque. Le décollage est impeccable. La Saturn IB rugit, s’élève majestueusement, traverse les nuages de Floride. Les étages se séparent, l’injection orbitale est réussie. Apollo est en orbite à environ 150 kilomètres d’altitude. Les deux vaisseaux sont maintenant en orbite, mais pas sur la même trajectoire. Soyouz orbite plus haut (220 km) et plus lent. Apollo orbite plus bas (150 km) et plus vite (la vitesse orbitale augmente quand l’altitude diminue, car la gravité terrestre est plus forte). Pourquoi ne pas les lancer sur la même orbite directement ? Parce que ça permettrait de calculer avec précision les paramètres orbitaux de Soyouz, donc de connaître les capacités de la fusée soviétique. Information militaire sensible. Alors, les Soviétiques lancent Soyouz sur une orbite légèrement différente, et c’est Apollo, plus maniable, qui va faire le travail d’approche. Ce qui est ironique, c’est que pendant toute la course spatiale, les Soviétiques ont toujours été meilleurs en rendez-vous orbital. Mais pour Apollo-Soyuz, c’est Apollo qui manœuvre et Soyouz qui attend. Diplomatie orbitale.

Une fois en orbite, l’équipage d’Apollo a du travail. Ils doivent extraire le module d’amarrage, qui est replié dans l’étage supérieur de la fusée. Procédure délicate : Apollo se sépare de l’étage, fait demi-tour, s’approche du module d’amarrage, s’amarre à lui, puis tire pour l’extraire (un peu comme retirer un bouchon d’une bouteille). Brand pilote, Stafford guide. Extraction réussie. Apollo et le module d’amarrage sont maintenant solidaires, formant un ensemble de deux modules : le module de commande à l’arrière, le module d’amarrage à l’avant. L’étage supérieur de la fusée est largué et partira se consumer dans l’atmosphère. Maintenant, il faut rejoindre Soyouz. Pendant deux jours, Apollo effectue une série de manœuvres orbitales pour ajuster son altitude et sa vitesse, se rapprochant progressivement de Soyouz. Les contrôleurs à Houston et à Moscou coordonnent chaque étape. Les deux équipages communiquent directement par radio, en anglais et en russe. « Soyuz, here is Apollo. We are approaching. » « Apollo, here is Soyuz. We see you. » Les voix sont claires, calmes, professionnelles. Le 17 juillet 1975, après 36 heures de ballet orbital, Apollo est à quelques kilomètres de Soyouz. Stafford prend le contrôle manuel. Il voit Soyouz par le hublot : une petite sphère verte avec des panneaux solaires qui brillent comme des ailes d’insecte. Belle. Lentement, mètre par mètre, Stafford pilote Apollo vers Soyouz. Les deux vaisseaux se rapprochent. À l’intérieur de Soyouz, Leonov observe par son propre hublot. Il voit Apollo approcher, énorme comparé à Soyouz. Le module de commande est conique, blanc et noir, avec des hublots qui brillent. Impressionnant.

À 16h10 UTC (19h10 heure de Moscou, 12h10 heure de Houston), contact. Les anneaux APAS d’Apollo et de Soyouz se touchent. Soft docking. Les plaques pétales se replient, les amortisseurs absorbent le choc. Les capteurs confirment : contact établi. Puis, les câbles se rétractent, les anneaux se rapprochent, les joints se compriment, les huit loquets structurels se ferment. Hard docking. Amarrage complet. Les deux vaisseaux sont solidaires. Pour la première fois dans l’histoire, un vaisseau américain et un vaisseau soviétique sont physiquement connectés en orbite. À Houston, le centre de contrôle explose en applaudissements. À Moscou, idem. Les télévisions du monde entier retransmettent l’événement en direct. Des centaines de millions de personnes regardent. Mais les équipages, eux, ne célèbrent pas encore. Il reste du travail. Il faut maintenant égaliser les pressions et ouvrir les écoutilles. Stafford et Slayton entrent dans le module d’amarrage, ferment l’écoutille derrière eux. Ils ajustent la pression du module d’amarrage pour qu’elle corresponde à celle de Soyouz (1 atmosphère). Ça prend environ une heure. Les vannes sifflent, l’air circule, les manomètres montent. Puis, égalisation complète. Stafford vérifie une dernière fois les indicateurs. Tout est vert. Il hoche la tête vers Slayton. C’est le moment.

À 16h19 UTC, trois heures après l’amarrage, Stafford ouvre l’écoutille du côté de Soyouz. L’écoutille coulisse. De l’autre côté, Leonov apparaît, souriant largement, flottant dans Soyouz. Les deux hommes se regardent. Puis, Stafford dit en russe, avec son accent texan : « Очень рады вас видеть » (« Très heureux de vous voir »). Leonov répond en anglais : « Glad to see you! » Et ils se serrent la main. Une poignée de main ferme, chaleureuse, qui dure quelques secondes. Retransmise en direct à la télévision. Photographiée sous tous les angles. Cette image fera le tour du monde : deux hommes, deux ennemis, qui se serrent la main en orbite à 220 kilomètres au-dessus de la Terre. Le symbole est puissant. Pendant 15 ans, les deux superpuissances se sont affrontées dans l’espace, chacune cherchant à humilier l’autre, à prouver sa supériorité. Et là, pour la première fois, elles coopèrent. Ce n’est qu’une poignée de main, certes. Mais c’est une poignée de main qui dit : « On peut travailler ensemble. On peut arrêter de se battre, au moins ici, au moins maintenant. » Naïf ? Peut-être. Mais beau quand même.

Après la poignée de main historique, les équipages se mélangent. Stafford et Slayton flottent dans Soyouz, admirent le vaisseau, discutent avec Leonov et Kubasov. L’intérieur de Soyouz est spartiate, fonctionnel, rempli de câbles et de panneaux de contrôle. Tout est vert et gris. Les instruments sont étiquetés en cyrillique, incompréhensibles pour les Américains sans traduction. Mais Leonov explique, montre, guide. Plus tard, Leonov et Kubasov flottent dans Apollo via le module d’amarrage. Apollo est plus spacieux, plus lumineux. Les Soviétiques admirent les instruments, les hublots larges, la qualité de fabrication. Les cinq hommes mangent ensemble. Nourriture en tubes pour les Soviétiques, nourriture lyophilisée pour les Américains. Ils échangent leurs rations : Stafford goûte le bortsch soviétique (soupe de betterave), Leonov goûte le bœuf stroganoff américain. Ils rient des différences culinaires. Leonov offre à Stafford de la vodka (en plaisantant, parce que l’alcool est interdit en orbite). Stafford offre à Leonov un drapeau américain. Leonov offre à Stafford un drapeau soviétique. Ils échangent des graines de plantes (symbole de vie), des plaques commémoratives gravées. Tout est filmé, photographié, retransmis. C’est une opération de relations publiques autant qu’une mission scientifique. Mais c’est aussi sincère. Les cinq hommes s’apprécient réellement. Ils ont travaillé ensemble pendant trois ans, ils se respectent. La camaraderie est authentique.

Pendant deux jours, du 17 au 19 juillet, les vaisseaux restent amarrés. Les équipages mènent des expériences conjointes. Ils testent le four de fusion soviétique installé dans Soyouz, qui permet de faire fondre des alliages métalliques en apesanteur pour étudier leur structure cristalline. Les Américains apportent des échantillons, les Soviétiques font fondre, tout le monde analyse les résultats. Science collaborative. Le 19 juillet, après 44 heures amarrés, il est temps de se séparer. Les équipages se disent au revoir, se serrent à nouveau la main, retournent dans leurs vaisseaux respectifs. Les écoutilles se ferment. Le module d’amarrage est dépressurisé. Puis, les loquets se libèrent, les ressorts poussent, et les deux vaisseaux se séparent doucement. Quelques mètres, puis quelques dizaines de mètres. Apollo manœuvre pour se positionner entre Soyouz et le Soleil. Son module de service sert de disque occultant, créant une éclipse artificielle qui permet à la caméra automatique de Soyouz de photographier la couronne solaire (normalement invisible à cause de la luminosité du disque solaire). Cinquante-cinq images capturées automatiquement. Expérience astronomique mineure, mais symbolique : les deux vaisseaux travaillent ensemble pour observer quelque chose qu’aucun ne pourrait voir seul. Puis Apollo s’éloigne de quelques kilomètres. Mais avant de partir définitivement, une dernière manœuvre est prévue : un second amarrage test. Apollo fait demi-tour, revient vers Soyouz, et cette fois, c’est Soyouz qui est actif et Apollo qui est passif (on inverse les rôles pour tester la polyvalence de l’APAS). Nouvel amarrage réussi. Puis, séparation définitive. Cette fois, c’est fini. Leonov et Kubasov saluent par radio : « Do svidaniya, Apollo! » (« Au revoir, Apollo! »). Stafford répond : « Do svidaniya, Soyuz! See you next time! » (« Au revoir, Soyouz ! À la prochaine ! »).

Le 21 juillet 1975, après 5 jours, 22 heures et 30 minutes en orbite, Soyouz 19 allume ses rétrofusées et entame sa descente. Le module de descente se sépare du module orbital, traverse l’atmosphère en rugissant (température externe : 1 500°C), déploie ses parachutes, et atterrit dans les steppes du Kazakhstan. Leonov et Kubasov sortent de la capsule en bonne santé, souriant. Des hélicoptères les récupèrent. Mission accomplie. Apollo, de son côté, reste en orbite. La NASA a prévu des expériences supplémentaires après le désamarrage : observations terrestres, tests de matériaux, photographie astronomique. Stafford, Brand, et Slayton continuent à travailler pendant trois jours supplémentaires. Le 24 juillet 1975, après 9 jours, 1 heure et 28 minutes en orbite, il est temps de rentrer. Les rétrofusées s’allument, Apollo ralentit, quitte l’orbite, plonge vers la Terre. La rentrée atmosphérique commence. Le module de commande est entouré d’un plasma incandescent. Les communications radio sont coupées pendant quelques minutes (blackout normal). Stafford, Brand, et Slayton sont plaqués dans leurs sièges par la décélération (jusqu’à 6,8 G). Puis, à environ 3 000 mètres d’altitude (10 000 pieds), les parachutes se déploient. Trois grands parachutes orange et blanc qui freinent la descente. La capsule oscille doucement sous les parachutes. Puis, quelque chose tourne mal.

Chapitre 5 : L’Incident du Retour — Quand la Victoire Vire au Cauchemar

À 7 000 mètres d’altitude (environ 23 000 pieds), alors que la capsule Apollo descend tranquillement sous ses parachutes, Vance Brand se rend compte qu’il a oublié quelque chose. Dans la procédure de rentrée atmosphérique, il y a une étape critique à effectuer à 9 000 mètres d’altitude (30 000 pieds) : désactiver le système de propulsion de contrôle d’attitude (RCS, Reaction Control System). Ce système est constitué de petits propulseurs situés tout autour du module de commande, utilisés pour orienter la capsule pendant la descente. Ils fonctionnent en éjectant de l’hydrazine et du tétroxyde d’azote (deux ergols hypergoliques qui s’enflamment spontanément au contact). Le problème, c’est qu’à basse altitude, quand les parachutes sont déployés, ces propulseurs ne servent plus à rien : la capsule est stabilisée par les parachutes, pas besoin de la réorienter. Pire : si les propulseurs continuent de fonctionner, ils vont gaspiller du carburant et, surtout, les gaz d’échappement peuvent être aspirés à l’intérieur de la capsule via les valves de pression. Et ces gaz sont toxiques. Extrêmement toxiques. Le tétroxyde d’azote (N₂O₄) est un gaz brun-jaune, corrosif, qui attaque les poumons. Une exposition même brève peut causer des œdèmes pulmonaires, des hémorragies internes, des dommages permanents. C’est pour ça qu’il faut désactiver le RCS à 9 000 mètres. Procédure standard, gravée dans les check-lists. Sauf que Brand a oublié. Pourquoi ? Plusieurs raisons. D’abord, le bruit. La rentrée atmosphérique est violente, bruyante. Le vent hurle autour de la capsule, les interférences radio sont intenses, les alarmes sonnent. Difficile de se concentrer. Ensuite, la fatigue. Neuf jours en orbite, peu de sommeil, le stress de la mission historique. Et enfin, une procédure inhabituelle : normalement, c’est le contrôle au sol qui rappelle cette étape. Mais à cause du blackout radio pendant la rentrée, Houston ne peut pas communiquer avec Apollo pendant quelques minutes. Brand doit se débrouiller seul. Et il rate l’étape.

À 7 000 mètres, les propulseurs RCS continuent de se déclencher par intermittence pour stabiliser la capsule (même si ce n’est pas nécessaire avec les parachutes). Les gaz d’échappement — tétroxyde d’azote principalement — sont éjectés autour de la capsule. Et une partie de ces gaz, aspirée par les différences de pression, commence à entrer dans la cabine via les valves d’égalisation. D’abord, c’est subtil. Une odeur âcre, légèrement sucrée, désagréable. Stafford la remarque en premier : « You smell something? » (« Tu sens quelque chose ? »). Brand renifle : « Yeah, smells weird » (« Ouais, ça sent bizarre »). Puis, en quelques secondes, l’odeur devient insupportable. Un nuage de fumée brun-jaunâtre envahit la cabine. Les yeux de Stafford commencent à brûler. Il tousse. Slayton tousse également. Brand, qui est le plus proche des valves, est le plus exposé. Ses yeux pleurent, sa gorge brûle, il a du mal à respirer. Stafford comprend immédiatement ce qui se passe : gaz toxiques. Il hurle : « Put your masks on! NOW! » (« Mettez vos masques ! MAINTENANT ! »). Mais les masques à oxygène d’urgence sont rangés derrière le siège central, difficiles d’accès. Stafford détache sa ceinture (procédure dangereuse, mais il n’a pas le choix), se retourne, attrape les masques. Il en tend un à Slayton, un autre à Brand. Slayton réussit à mettre le sien. Brand essaye, mais il est déjà trop atteint. Ses mains tremblent, il n’arrive pas à fixer correctement le masque. Il inspire une grande goulée de gaz toxique. Ses poumons brûlent. Il perd connaissance.

Stafford, masque sur le visage, voit Brand s’affaisser. Panique. Il attrape le masque de Brand, le plaque sur son visage, essaye de le maintenir en place. Mais Brand est inerte. Inconscient. Stafford ne peut pas vérifier son pouls, ne peut pas faire de réanimation, parce qu’il doit se tenir prêt pour l’amerrissage (qui va arriver dans quelques secondes). Il crie dans la radio : « Houston, we have toxic fumes! Brand is unconscious! Repeat, Brand is unconscious! » (« Houston, on a des vapeurs toxiques ! Brand est inconscient ! Je répète, Brand est inconscient ! »). Pas de réponse. Le blackout radio vient juste de se terminer, mais Houston n’a pas encore rétabli la communication complète. Personne ne peut les aider. Quelques instants plus tard, Brand reprend connaissance. Stafford maintient le masque sur son visage. Brand inspire l’oxygène pur, tousse violemment, crache. Il est à moitié conscient, désorienté, mais vivant. Stafford le maintient en place, serre sa ceinture de sécurité. Slayton, masque sur le visage, surveille les instruments. Amerrissage imminent. À 16h18 UTC (12h18 heure de Honolulu), la capsule Apollo touche l’eau du Pacifique, à environ 500 kilomètres à l’ouest d’Hawaï. L’impact est violent (toujours le cas lors des amerrissages Apollo). Les trois hommes sont secoués. Puis, la capsule se stabilise. Normalement, Apollo flotte droit, hublots vers le haut. Mais cette fois, la capsule se retourne. Les ballons de flottaison n’ont pas fonctionné correctement. Apollo flotte à l’envers, hublots vers le bas, écoutille sous l’eau. C’est une position dangereuse : si de l’eau entre, la capsule coule. De plus, les trois hommes sont suspendus tête en bas, maintenus par leurs ceintures. L’intérieur de la capsule est toujours rempli de gaz toxiques. Brand, à peine conscient, est incapable de réagir. Stafford active manuellement les ballons de redressement (des ballons gonflables de secours situés au sommet de la capsule, conçus pour retourner Apollo en cas de chavirage). Les ballons se gonflent avec un sifflement aigu. Lentement, la capsule pivote. Après quelques minutes angoissantes, Apollo se retourne et flotte normalement, hublots vers le haut. Enfin.

Stafford ouvre les valves de ventilation pour évacuer les gaz toxiques. De l’air frais entre. La fumée se dissipe. Les trois hommes retirent leurs masques et inspectent leurs blessures. Tous les trois ont les yeux rouges, irrités, larmoyants. Leurs gorges brûlent. Ils toussent en continu. Brand est le plus touché : il a inhalé une quantité importante de tétroxyde d’azote. Il respire difficilement, a des douleurs thoraciques, crache de la salive teintée de sang. Stafford et Slayton vont mieux, mais sont également affectés. Stafford contacte Houston par radio : « We’re down. Toxic fumes during descent. Brand unconscious briefly. We need medical attention immediately. » (« On est posés. Vapeurs toxiques pendant la descente. Brand inconscient brièvement. On a besoin de soins médicaux immédiatement. »). Houston accuse réception, alerte les équipes de récupération. Des hélicoptères décollent du porte-avions USS New Orleans, qui attend à proximité. En moins de 30 minutes, les plongeurs de la Navy arrivent, sécurisent la capsule, fixent les câbles de récupération. L’écoutille est ouverte. Les trois astronautes sortent, aidés par les plongeurs. Ils sont pâles, éprouvés, mais conscients. Brand doit être soutenu, il tient à peine debout. Ils sont hélitreuillés jusqu’au porte-avions, immédiatement transférés à l’infirmerie.

Le diagnostic médical est sans appel : intoxication par inhalation de gaz toxiques. Les trois astronautes ont respiré du tétroxyde d’azote et de l’hydrazine, deux substances extrêmement dangereuses. Les radiographies révèlent une inflammation pulmonaire chez les trois hommes, plus sévère chez Brand. Ils ont des œdèmes pulmonaires légers, des irritations des voies respiratoires, des risques de complications secondaires (infections, pneumonies chimiques). Traitement : cortisone pour réduire l’inflammation, oxygène pur pour aider les poumons, antibiotiques en prévention des infections. Les trois hommes sont transférés à l’hôpital militaire Tripler à Honolulu, Hawaï. Ils y resteront plusieurs jours en observation. Pendant cette période, les médecins surveillent leurs fonctions pulmonaires, leurs radiographies, leur capacité respiratoire. Lentement, progressivement, ils récupèrent. Brand, le plus touché, met plus de temps, mais finit par se rétablir complètement. Aucune séquelle permanente. Ils ont eu de la chance. Une exposition plus longue, ou une concentration plus élevée, aurait pu être mortelle. Fin juillet 1975, Stafford, Brand, et Slayton sortent de l’hôpital. Ils sont pâles, amaigris, mais en vie. La mission Apollo-Soyuz, qui devait se terminer par une célébration triomphale, s’est terminée par une hospitalisation. Mais ils ont survécu. Et la mission, malgré cet incident final, est considérée comme un succès.

L’enquête de la NASA détermine rapidement la cause de l’incident. Erreur humaine. Vance Brand a oublié de désactiver le RCS à 9 000 mètres, une étape critique inscrite dans la check-list de rentrée. Les gaz toxiques ont été aspirés dans la cabine via les valves de pression. Aucune défaillance technique, aucun défaut de conception. Juste un oubli dans le chaos de la rentrée atmosphérique. Brand, interrogé par les enquêteurs, assume immédiatement la responsabilité : « The switches should have been turned off and they weren’t. I didn’t do it. » (« Les interrupteurs auraient dû être éteints et ils ne l’ont pas été. Je ne l’ai pas fait. »). Stafford, fidèle à son équipage, déclare que les trois astronautes partagent la responsabilité : « We’re a crew. We all should have caught it. » (« On est un équipage. On aurait tous dû le remarquer. »). L’incident met en lumière un problème récurrent dans les vols spatiaux : la charge cognitive pendant les phases critiques. Décollage, rendez-vous orbital, rentrée atmosphérique : ces moments sont tellement denses, tellement bruyants, tellement stressants, que même les astronautes les plus expérimentés peuvent rater une étape de la check-list. La solution : améliorer les check-lists, automatiser davantage les procédures critiques, ajouter des alertes visuelles et sonores pour les étapes essentielles, et surtout, réduire le bruit et les distractions pendant les phases dangereuses. Ces leçons seront appliquées aux missions suivantes, notamment sur la navette spatiale.

Chapitre 6 : L’Héritage — Une Poignée de Main… et Puis Rien

Le 17 août 1975, moins d’un mois après l’amerrissage d’Apollo, Stafford, Brand, Slayton, Leonov, et Kubasov se retrouvent à Washington pour une conférence de presse conjointe. Les cinq hommes, en costume-cravate, sourient devant les caméras. Leonov et Stafford racontent la mission, les moments forts, la poignée de main en orbite. Les journalistes posent des questions sur la coopération future. « Y aura-t-il d’autres missions conjointes ? » Stafford répond prudemment : « We hope so. We’ve shown it’s possible. » (« On l’espère. On a montré que c’est possible. »). Leonov acquiesce : « This is just the beginning. » (« Ce n’est que le début. »). Applaudissements. Photos. Poignées de main. Sourires diplomatiques. Mais dans les coulisses, la réalité est moins enthousiaste. Apollo-Soyuz a coûté une somme considérable pour une mission qui, techniquement, n’a produit que des résultats scientifiques mineurs (l’éclipse artificielle, le four de fusion, quelques photos). Le vrai bénéfice, c’est le symbole. Mais les symboles ne financent pas les budgets spatiaux. Et surtout, la Détente, qui a permis Apollo-Soyuz, commence déjà à s’effriter.

En 1975, la guerre du Vietnam se termine (chute de Saïgon en avril), mais les relations Est-Ouest ne s’améliorent pas. En 1979, l’URSS envahit l’Afghanistan. Les États-Unis répondent par un boycott des Jeux olympiques de Moscou en 1980. L’URSS riposte en boycottant les Jeux de Los Angeles en 1984. Le président américain Ronald Reagan, élu en 1981, lance un programme de réarmement massif et qualifie l’URSS d' »empire du mal ». La Guerre froide reprend, plus froide que jamais. Dans ce contexte, l’idée d’une nouvelle mission conjointe devient politiquement intenable. Les deux superpuissances retournent à leurs programmes séparés. Les Américains développent la navette spatiale (premier vol en 1981). Les Soviétiques continuent leurs stations Saliout (Saliout 6 et 7, records de durée), puis lancent Mir en 1986 (la première station modulaire de l’histoire, qui restera en orbite pendant 15 ans). Pas de coopération. Pas de missions conjointes. Juste de la compétition, encore et toujours. Apollo-Soyuz devient une anomalie historique. Une parenthèse. Un moment isolé de coopération dans un océan de rivalité.

Aucune autre mission conjointe américano-soviétique n’aura lieu avant 1995. Vingt ans. Il faudra attendre la fin de la Guerre froide, l’effondrement de l’URSS en 1991, et l’émergence d’une nouvelle Russie pour que les deux pays retravaillent ensemble. En 1995, la navette spatiale américaine Atlantis s’amarre à la station Mir, inaugurant le programme Shuttle-Mir (9 missions d’amarrage entre 1995 et 1998). Cette fois, ce n’est plus symbolique, c’est fonctionnel : les Américains envoient leurs astronautes vivre sur Mir pendant des mois, apprennent de l’expérience soviétique/russe en matière de stations spatiales de longue durée, partagent les coûts et les technologies. Et cette coopération mènera directement à l’ISS (International Space Station, Station Spatiale Internationale), lancée en 1998, toujours opérationnelle aujourd’hui, construite et habitée par 15 pays (États-Unis, Russie, Europe, Japon, Canada). Mais Apollo-Soyuz, en 1975, était le point de départ. La première démonstration que c’était techniquement possible. Que les Américains et les Soviétiques pouvaient surmonter leurs différences, concevoir des systèmes compatibles, travailler ensemble. Sans Apollo-Soyuz, sans l’APAS, sans les leçons apprises en 1975, l’ISS n’aurait jamais vu le jour.

Alors, Apollo-Soyuz, échec ou succès ? Techniquement, un succès. Les objectifs ont été atteints : amarrage réussi, transfert d’équipages, expériences conjointes, retour sain et sauf (malgré l’incident du retour). Les deux vaisseaux ont fonctionné parfaitement. L’APAS a prouvé sa fiabilité. Les équipages ont montré qu’ils pouvaient travailler ensemble malgré les barrières linguistiques et culturelles. Symboliquement, un succès énorme. Des centaines de millions de personnes ont regardé la poignée de main en orbite. L’image a fait le tour du monde. Pour un moment, pour quelques jours, la Guerre froide s’est réchauffée. Politiquement, un échec. La mission n’a pas lancé une nouvelle ère de coopération spatiale. Elle est restée isolée, sans suite. Pendant 20 ans, les deux superpuissances sont retournées à leurs programmes séparés. Apollo-Soyuz n’a pas mis fin à la Guerre froide. Elle a juste ouvert une fenêtre, brièvement, montré ce qui était possible. Puis la fenêtre s’est refermée.

Chapitre 7 : Les Leçons Techniques — L’APAS et les Standards Universels

Si Apollo-Soyuz a laissé un héritage, ce n’est pas politique, c’est technique. Le système d’amarrage APAS (Androgynous Peripheral Attach System), développé conjointement par les ingénieurs américains et soviétiques pour cette mission, est devenu le standard international pour l’amarrage spatial. Pourquoi ? Parce qu’il résout un problème fondamental. Avant l’APAS, chaque vaisseau spatial avait son propre système d’amarrage propriétaire. Apollo utilisait son cône et réceptacle. Soyouz utilisait son propre mécanisme. Les stations Saliout utilisaient encore un autre système. Résultat : aucune compatibilité. Un vaisseau Apollo ne pouvait pas s’amarrer à une station Saliout. Un Soyouz ne pouvait pas secourir un Apollo en détresse. C’était absurde. Si un équipage américain avait un problème en orbite et qu’un vaisseau soviétique était à proximité, il ne pouvait rien faire pour l’aider. Pas parce qu’il ne voulait pas, mais parce que les systèmes n’étaient pas compatibles. L’APAS a changé ça. En créant un système androgyne (sans distinction actif/passif), universel (compatible avec n’importe quel vaisseau équipé du même système), et fiable (testé en conditions réelles lors d’Apollo-Soyuz), les ingénieurs ont posé les bases d’un futur où tous les vaisseaux pourraient s’amarrer entre eux.

L’APAS a été utilisé ensuite sur la navette spatiale américaine. À partir de 1995, lors des missions Shuttle-Mir, la navette s’amarrait à Mir en utilisant un APAS modifié (appelé APAS-89 puis APAS-95, versions améliorées du système original). Puis, l’APAS a été intégré à l’ISS. Aujourd’hui, plusieurs modules de l’ISS disposent de ports APAS ou de systèmes dérivés (comme l’IDSS, International Docking System Standard, une évolution moderne de l’APAS). Les capsules Dragon de SpaceX et les futurs vaisseaux commerciaux utilisent des systèmes compatibles IDSS. Résultat : si un vaisseau a un problème, n’importe quel autre vaisseau équipé d’un système compatible peut venir à son secours, peu importe sa nationalité. C’est une révolution silencieuse. Apollo-Soyuz a transformé l’amarrage spatial d’une technologie propriétaire vers un standard universel. Et ça, c’est un héritage durable.

L’autre leçon d’Apollo-Soyuz, c’est la communication internationale. Pendant trois ans, des ingénieurs américains et soviétiques ont dû travailler ensemble, partager leurs plans, traduire leurs spécifications, synchroniser leurs procédures. Ce n’était pas évident. Les Américains travaillent en unités impériales (pieds, livres, gallons). Les Soviétiques travaillent en unités métriques (mètres, kilogrammes, litres). Les Américains utilisent des vis à pas de vis en pouces. Les Soviétiques utilisent des vis métriques. Les standards électriques diffèrent (voltage, fréquence, connecteurs). Les langages de programmation des ordinateurs diffèrent. Chaque détail technique nécessitait une traduction, une conversion, une adaptation. Et pourtant, ça a fonctionné. Comment ? Grâce à des protocoles de communication rigoureux. Les deux équipes ont créé des glossaires techniques bilingues, avec chaque terme défini précisément (pas de synonymes approximatifs). Ils ont établi des procédures de vérification croisée : chaque document était relu par les deux équipes, traduit, vérifié, validé. Ils ont organisé des réunions régulières, alternant entre Houston et Moscou, pour résoudre les problèmes en face-à-face. Et surtout, ils ont appris à faire confiance. Au début, les deux camps étaient méfiants. Les Américains pensaient que les Soviétiques cachaient des informations. Les Soviétiques pensaient que les Américains cherchaient à voler leurs secrets. Mais progressivement, en travaillant ensemble, en résolvant des problèmes concrets, la confiance s’est installée. Pas une confiance aveugle, mais une confiance professionnelle : « Je sais que tu fais ton travail correctement, et tu sais que je fais le mien. »

Cette expérience a servi de modèle pour toutes les collaborations spatiales internationales suivantes. Quand l’ISS a été conçue dans les années 1990, impliquant 15 pays (États-Unis, Russie, 11 pays européens via l’ESA, Japon, Canada), les leçons d’Apollo-Soyuz ont été appliquées. Standards techniques communs, protocoles de communication rigoureux, traduction systématique, réunions régulières, vérifications croisées. Sans ces leçons, l’ISS aurait été un cauchemar organisationnel. Mais grâce à l’expérience acquise en 1975, les ingénieurs savaient comment travailler ensemble. Aujourd’hui, l’ISS fonctionne depuis plus de 25 ans, avec des modules construits par différents pays, des systèmes électriques interconnectés, des équipages multinationaux qui parlent anglais et russe (les deux langues officielles de l’ISS). C’est le fruit direct de ce qui a commencé avec Apollo-Soyuz.

Conclusion

Apollo-Soyuz, c’est la fin d’un chapitre et le début d’un autre. La fin de l’ère Apollo. Le dernier vol d’un vaisseau Apollo, le dernier lancement d’une fusée Saturn. Après juillet 1975, ces machines légendaires ne voleront plus jamais. Elles finiront dans des musées, reliques d’une époque révolue. Et malgré les sourires et les poignées de main en orbite, malgré les promesses de coopération future, la réalité sera plus froide. Aucune autre mission conjointe américano-soviétique n’aura lieu avant vingt ans. La Guerre froide reprend, les budgets se séparent, les programmes divergent. Apollo-Soyuz reste une parenthèse. Belle, certes. Mais une parenthèse quand même.

Pourtant, cette mission a laissé quelque chose d’important. Pas une coopération immédiate, mais une preuve de concept. La démonstration que deux systèmes incompatibles pouvaient être rendus compatibles. Que deux anciens ennemis pouvaient travailler ensemble, surmonter leurs différences techniques et culturelles, et se serrer la main dans l’espace. L’APAS, le système d’amarrage androgyne développé pour cette mission, deviendra le standard international. Les leçons de communication, de traduction, de confiance professionnelle serviront de modèle pour toutes les collaborations spatiales futures. Apollo-Soyuz n’a pas changé le monde. Mais elle a planté une graine. Une graine qui mettra 20 ans à germer, mais qui finira par pousser. Et quand, bien plus tard, l’ISS volera en orbite avec ses modules américains, russes, européens, japonais, tous interconnectés, on pourra tracer une ligne directe jusqu’à cette poignée de main en juillet 1975. Un petit pas, peut-être. Mais un pas quand même.

La conquête spatiale a commencé par une course entre deux superpuissances. Mais pendant que les Américains et les Soviétiques se disputaient la première place, d’autres nations observaient, apprenaient, et préparaient leurs propres ambitions. Parce qu’en 1975, les États-Unis et l’URSS ne sont plus seuls dans l’espace. Une troisième puissance spatiale existe déjà. Et elle parle français.

Je suis né le 14 juillet 1975. Le lendemain, deux fusées ont décollé de deux continents différents pour se retrouver en orbite. Coïncidence, certes. Mais une coïncidence qui donne à cette mission une résonance particulière pour moi.